建設現場における遠隔臨場の導入にはさまざまなメリットがありますが、同時に課題もいくつか報告されているため、導入するべきか迷っている企業もあることでしょう。

この記事では、遠隔臨場の概要や国土交通省の事例集から見るメリットと課題を解説します。遠隔臨場に使用するシステムの要領や遠隔臨場の導入手順も紹介するため、遠隔臨場を導入する際の参考にしてください。

目次

遠隔臨場とは?

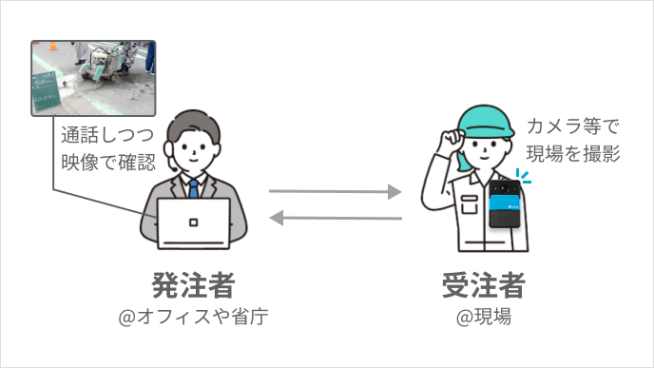

「遠隔臨場(えんかくりんじょう)」とは、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを活用して、発注者や監督者が遠隔地から建築現場、土木現場などの確認、立会をリアルタイムで行うことです。

遠隔臨場を行えば、遠隔地にいる発注者が現場の状況を把握しながら、必要な指示や判断を行えます。この特徴により、現場に直接赴く必要がなくなるため、移動にかかる時間やコストを削減可能です。遠隔臨場によって現場に赴く回数を減らせれば、業務の効率化も期待できるでしょう。

ここからは、遠隔臨場の仕組みや遠隔臨場が推進されている理由、令和6年度の遠隔臨場実施要領(※1)の変更点を解説します。

遠隔臨場の仕組み

遠隔臨場では、作業員がウェアラブルカメラを装着したり、ネットワークカメラを設置したりして映像を撮影します。そのため、管理者や発注者は現場に出向かず、作業員が装着したウェアラブルカメラで撮影した現場の映像を見て、仕様通りの材料がそろっているか確認することが可能です。

遠隔地から確認作業を行えるようになることで、建設現場の作業効率化を図れるだけでなく、施工履歴の管理も可能となります。

遠隔臨場が推進されている理由

遠隔臨場が推進されている理由としてまず考えられるのは、国が推し進めるICT化プロジェクト「i-Construction」や「PRISM」の推進です。i-Constructionは、ICTの活用による建設現場の生産性の向上を目的としています。PRISMは内閣府が推進している政策で、イノベーション創出につながる研究開発投資の拡大を目指すものです。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も、遠隔臨場の推進に影響したといえるでしょう。遠隔臨場を行うことで、人同士の接触機会を減らすことができたためです。

令和6年度の遠隔臨場実施要領の主な変更点

令和6年度の遠隔臨場実施要領では、主に以下のような変更点がありました。

情報セキュリティ

令和6年度の遠隔臨場実施要領より、留意点として以下の内容が追加されています。

遠隔検査が一般化する中で、従来の対面検査では自然と確保されていた情報セキュリティ環境が、遠隔化によって脅かされる可能性があります。

情報セキュリティ確保の観点より、公共の場等、部外者が検査内容を聞き取ることができないように、検査場所・検査方法に留意すること。

“遠隔臨場における工事検査に関する実施要領”.国土交通省.2024-03.(2025-3-31)

遠隔検査が一般化する中で、従来の対面検査では自然と確保されていた情報セキュリティ環境が、遠隔化によって脅かされる可能性があります。

監督員(発注者)側がオフィス外の公共スペースで検査に参加する場合や、受注者においては、複数の企業が出入りする工事現場の事務所で検査を行う場合などは注意が必要です。工事に関する機密情報や個人情報が漏洩することのないよう、ヘッドフォンや指向性マイク、のぞき見防止フィルタを利用するなどの対策をして臨みましょう。

記録(録画)の主体

さらに、留意点として以下の内容が追加されています。

遠隔臨場による工事検査の記録(録画)を行う場合は、発注者が主体として行うものとすること。

“遠隔臨場における工事検査に関する実施要領”.国土交通省.2024-03.(2025-3-31)

記録の主体を明確化することで、検査結果の正確性と信頼性の担保や、情報の管理責任を明確にする意図があります。記録の主体が発注者に統一されることで、一元管理による効率化や複数工事間での記録の一貫性の確保ができるでしょう。

国土交通省の事例集から見る遠隔臨場のメリットと課題

まずは、遠隔臨場のメリットと課題をご紹介します。

遠隔臨場のメリット

遠隔臨場によってどのようなメリットが生まれるのかは、国土交通省が2023年3月に公開した取組事例集(※2)で詳しく紹介されています。施工者(受注者)にとってのメリットと監督員(発注者)にとってのメリットは、次の通りです。

施工者(受注者)にとってのメリット

施工者にとってのメリットは以下の通りです。

- 監督員とのスケジュール調整がしやすくなり工程の短縮にもつながる

- 時間通りに立会を開始できるため待ち時間が減り生産性が向上する

- 立会を行う場所や時間帯の制約が軽減される

- 緊急時にも迅速に現場確認を行うことができる

- 記録された映像と音声で後から状況を再確認でき資料作成も効率化される

- 臨場映像を録画することで、研修などにも活用でき人材育成にも繋がる

- ウェアラブルカメラを使用すれば両手が自由になり、安全に支障をきたさない

監督員とのスケジュール調整がしやすくなり、工程の短縮につながる点は、業務の効率化が期待できる大きなメリットといえるでしょう。映像と音声を記録として残せるため、状況を再確認したり研修などに活用したりできる点も無視できないメリットです。

監督員(発注者)にとってのメリット

監督員にとってのメリットは、以下の通りです。

- 場所やタイミングの制約を受けずに立会ができる

- 現場までの移動時間を削減でき、時間を有効に使える

- 立会に必要な資料を確認しながら実施できるため作業効率が向上する

- 大画面に接続すれば複数人での立会も可能で、情報共有しやすい

- 映像を録画して後から見直すことができる

- 危険箇所でも立ち入りをせず安全に状況確認ができる

場所やタイミングの制約を受けず、現場までの移動時間を削減できる点は、時間を有効利用できる大きなメリットといえます。複数人で立ち会い、効率的に情報共有を行えば作業効率の向上も期待できるでしょう。

遠隔臨場のよくある課題

このように多くの利点がある一方、遠隔臨場には課題も残されています。メリットと同様に、施工者(受注者)と監督員(発注者)が感じている課題をそれぞれまとめると、次のようになります。

施工者(受注者)側の課題

施工者側の課題は、以下の通りです。

- 通信環境によって、映像や音声の途切れや乱れ、遅延が発生する

- 風の音など、周りの状況によっては音声が聞き取りづらい

- ズーム機能がないと目盛りの数値など細かな文字の確認が難しい

- 近接撮影時に光の反射で見にくい場合やピントが合いづらく時間がかかる場合がある

- カメラの手ぶれによって、映像が確認しづらかったり、画面酔いを起こしたりする

- 現場を俯瞰して見て全体的な状況を把握することが難しい

遠隔臨場はネットワークカメラを利用するため、通信環境によって映像や音声が途切れる場合があります。また、現場の環境によっては監督員側の指示が聞こえづらいこともあるでしょう。

監督員(発注者)側の課題

監督員側の課題は、以下の通りです。

- 通信環境によって、映像や音声の途切れや乱れ、遅延が発生する

- 風の音など、周りの状況によっては音声が聞き取りづらい

- ズーム機能がないと目盛りの数値など細かな文字の確認が難しい

- 近接撮影時に光の反射で見にくい場合やピントが合いづらく時間がかかる場合がある

- カメラの手ぶれによって、映像が確認しづらかったり、画面酔いを起こしたりする

- 現場を俯瞰して見て全体的な状況を把握することが難しい

監督員側も施工者側と同じく、映像や音声が途切れたり、音声が途切れたりすることが課題です。また、カメラの映像は現場全体をカバーできるわけではないため、現場全体の状況を把握するのは難しいでしょう。

遠隔臨場に利用できるカメラ・システムの要領

国土交通省の「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領」(※1)には、カメラ・システムについての仕様が記載されています。ここからは、カメラとWeb会議システムの要領や利用できるカメラの種類を見ていきましょう。

カメラの要領

国土交通省の「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領」によると、「遠隔臨場による工事検査に用いる動画撮影用のカメラとWeb会議システム等は監督職員と協議の上、検査行為を実施できるものを選定する」とされています。

動画撮影用カメラの参考数値は、以下の通りです。

| 項目 | 仕様 | 備考 |

| 映像 | 画素数:640×480以上フレームレート:15fps以上 | カラー |

| 音声 | マイク:モノラル(1チャンネル以上)スピーカ:モノラル(1チャンネル以上) |

なお、参考数値については、今後の映像技術の向上により適切でなくなる場合も想定されるため、運用を拘束するものではありません。あくまでも参考にとどめ、受発注者間にて協議の上、判断してください。

また、発注者側で動画撮影用のカメラを用意していたり、特記仕様書に機材準備の別途記載がある場合はこの限りではありません。

遠隔臨場で利用できるカメラの種類

国土交通省の「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領」に記載されている遠隔臨場で利用できるカメラは、以下の3つです。

- ウェアラブルカメラ(スマートグラスを含む)

- 360度カメラ

- スマートフォンのカメラ

ウェアラブルカメラは、ヘルメットや作業着などに身につけて撮影できるカメラです。メガネのような形状のスマートグラスも含みます。小型で軽量のため持ち運びやすく、身体の一部に装着すればハンズフリーで撮影できます。現場での使用に耐えられるよう、防水・防塵設計が施されているカメラも多いです。ネットワークを活用して、撮影中の映像をリアルタイムで確認することもできます。

360度カメラは、全方位の映像を撮影できるカメラです。レンズが2枚あり、それぞれが180度以上の画角を持っているため、1度の撮影で全方位を撮影できます。この特徴により、撮影漏れを防ぐことができるだけでなく、再撮影で時間を取られてしまうリスクも軽減可能です。撮影後に構図を自由に決められるため、撮影時は構図を気にする必要がありません。

また、スマートフォンのカメラでも遠隔臨場は可能です。ただし、アプリによって画質に差が出る点は注意する必要があります。画面が小さいため、映像の確認が難しい場合もあるでしょう。

Web会議システムの要領

Web会議システムも、カメラと同じく「監督職員と協議の上、検査行為を実施できるものを選定する」とされています。Web会議システムに関する参考数値は、以下の通りです。(※1)

| 項目 | 仕様 |

| 通信回線速度 | 下り最大50Mbps以上上り最大5Mbps以上 |

| 映像・音声 | 転送レート(VBR):平均1Mbps以上 |

画質・画素数と最低限必要な通信速度は、以下のようになっています。(※1)

| 画質 | 画素数 | 最低限必要な通信速度 |

| 360p | 640×480 | 530kbps |

| 480p | 720×480 | 800kbps |

| 720p | 1280×720 | 1.8Mbps |

| 1080p | 1920×1080 | 3.0Mbps |

| 2160p | 4096×2160 | 20.0Mbps |

なお、上記の表は目安であり、利用する人数や映像共有の有無、利用環境などによって変換することがあります。また、機器の機能が仕様を満たしていたとしても、機器の設定により仕様を満たさない場合があるため注意しましょう。

遠隔臨場に最適なウェアラブルカメラ「Safie Pocket2 Plus」

ご紹介した国土交通省の事例集には、ウェアラブルカメラの「Safie Pocket2(セーフィー ポケットツー)」がたびたび登場しています。

ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや服に取り付けて使うことができるタイプのカメラです。身に着けることで両手が空くため、移動しながらでも安全に使用することが可能。もちろん手に持って自由に動かすこともできるため、利便性が高いのが特徴です。

「Safie Pocket2」も多くの遠隔臨場の現場で活躍してきましたが、改良版の「Safie Pocket2 Plus」では、これまでに見られた次のような課題が解決されています。

・課題:カメラの手ぶれ

移動しながら撮影することが多い現場では、映像が上下にブレて見ている側が見づらいという声が挙がっていたため、「Safie Pocket2 Plus」では手ぶれ補正機能を追加。長時間の快適なモニタリングを可能にしました。

・課題:バッテリーが足りない

最大8時間のバッテリーでは足りない現場に対応すべく、「Safie Pocket2 Plus」ではモバイルバッテリーからも充電できるように改良しました。

・課題:通信環境による映像や音声の乱れ

Safie Pocketシリーズでは画質を変更できるため、電波が悪い環境で利用する際には画質を落とすことで、映像や音声の切断や遅延を軽減することが可能です。画質は、監督員(発注者)側がビューアーアプリ(Safie Viewer)側から3段階で選択できます。

・課題:カメラを近づけられない箇所がある

最大8倍までのデジタルズーム機能を搭載し、撮影したい場所にカメラを近づけられない場合でも、遠隔から細部まで撮影できるようになりました。

「Safie Pocket2 Plus」の仕様や機能について詳しく知りたい方は、以下の製品ページをご覧ください。

Safie Pocket シリーズ を使った遠隔臨場の事例集

遠隔臨場に「Safie Pocketシリーズ」を活用している企業の事例をご紹介します。

遠隔臨場実施率100%の現場も。移動時間の削減に成功

株式会社大林組は、ウェアラブルカメラ「Safie Pocket2」を導入して、遠隔臨場を実施しています。グループ通話ができるため、技術サポート担当者など複数の関係者が遠隔から通話に参加し、現場の確認や指示を行っています。

ウェアラブルカメラを利用する前は、発注者が現場に行くときは平均すると車で1時間、往復2時間かかっていましたが、導入以降移動の時間が不要になりました。また、発注者だけでなく、現場監督も遠隔確認を行えるようになりました。

「いままでは現場監督は現場にいるのが当たり前でテレワークが難しかったのですが、そこは変わらないといけないですよね」(株式会社大林組 土木本部・DX本部 高橋 寛さん)

\株式会社大林組様の事例詳細はこちら/

ベテランからの直接アドバイスで若手の成長スピードが加速

株式会社竹中工務店では、若手の工事担当者が「Safie Pocket2」を持って現場に臨み、上席の熟練者にリアルタイムで映像を見てもらいながら、安全や品質について遠隔指導を受けています。現場を知り尽くすベテランから直接アドバイスを得られることで、若手が技能を身につけるスピードが速まったと感じているそうです。

「映像はリアルで見る3次元の世界に非常に近く、一緒に現場にいるかのように指導することができます。私たちがすべての作業所に行かずとも、現時現認が可能なカメラというソリューションによって、長年の経験で得た暗黙知を多くの若手に伝承できるのは素晴らしいことだと思います」(株式会社竹中工務店 広島支店 支店長付 甲野 裕之さん)

\株式会社竹中工務店様の事例詳細はこちら/

ウェアラブルカメラを安全対策や工事品質の担保にも応用

新日本空調株式会社では、遠隔で工事の進捗管理や若手社員のサポートを行う以外に、工事の注意事項を共有する施工検討会や安全パトロールなどの安全管理業務の際にも、「Safie Pocket2」で現地と本部を繋いでいます。上長がライブ映像を見ながら、ヘルメットの未着用など危険行為があれば指摘し、事故や災害を未然に防ぐことができているといいます。

「現場でイレギュラーな事案が発生した場合の再発防止にも役立てていますね。Safieがあれば、ライブもしくは録画映像を現場にいなかった社員にも共有することができますし、何より集合知が高まり、再発防止対策も的確になっています。」(新日本空調株式会社 リニューアル事業部 技術部 課長 栗原 隆幸さん)

\新日本空調株式会社様の事例詳細はこちら/

失敗しないための遠隔臨場導入ステップ

3つの事例に見られた通り、遠隔臨場によって多くの企業が幅広い効果を実感しています。これから遠隔臨場を始める場合には、次の4つのステップを踏むことで、スムーズな導入を実現できるでしょう。

ステップ1. 導入事例を探す

まずは、企業規模や抱えている課題が自社と近い企業での成功事例を探して参考にしてみるとよいでしょう。導入事例から、どういう理由で、どのような製品を導入したのかがわかります。

次のページでは、建設業においてカメラを導入し、業務改善した企業の事例集を閲覧できます。

ステップ2. 課題を解消できる機器を選ぶ

遠隔臨場の実施において多く見られる課題に対して、有効な解決策を持った機器を選択する必要があります。たとえば、次のような課題が解消されているかを確認するとよいでしょう。

- 天候にかかわらず屋外で使用できる防水防塵性能を備えているか

- 作業者の手をふさがずに使えるか

- 細かな状況を確認できるだけの鮮明な映像を撮影できるか

- 細部まで詳しく撮影するためのズーム機能が搭載されているか

- バッテリーは長時間の撮影に耐えられるか

- 手ぶれ補正機能は搭載されているか

ステップ3. 必要な条件を確認する

次に、導入にあたっての条件を確認します。

- コストは月々いくらくらいまでが許容範囲か

- 撮影範囲はどのくらいか

- 撮影場所の通信環境はどうか

- 夜間の撮影は必要か

- 臨場の様子を、後から再度視聴する必要があるか

- 遠隔臨場以外の業務(人材育成など)にも使う計画があるか

4. 自社に合う機材がどれなのかを検討する

遠隔臨場の実現方式はさまざまで、それぞれ異なる特性と利点を持っています。現場のニーズや目的に合わせて最適な方式を選択することが重要です。また、導入前に試験的な導入やフィードバックを収集することも推奨されます。

先に紹介したとおり、国土交通省は「建設現場における遠隔臨場 取組事例集」(※2)を公開しています。遠隔臨場にあたって特定のシステムを推奨しているわけではありませんが、機器選定の参考になるでしょう。

ここでは、遠隔臨場で使用できる各機器についてメリット・デメリットを紹介します。

スマートフォンやタブレット

向いている現場:視覚的な情報の共有や遠隔指示が主な目的の場合、軽微な問題の確認や状況報告などに適しています。

メリット:

- 普及率が高く、利用しやすい

- 撮影やリアルタイム映像の共有が比較的容易

- コストが比較的低く、導入しやすい

デメリット:

- 終始手持ちをしなくてはならないことが多く、手がふさがってしまう

- 落とすと画面割れなど故障が発生しやすい

- バッテリーの持ち時間が課題になる場合がある

- 歩きスマホは禁止されている(※3)

スマートグラス

向いている現場:ハンズフリーの情報共有や作業手順の確認、技術指導が必要な場合に適しています。

メリット:

- ハンズフリー操作できるため、作業中でも情報の共有や指示が可能

- 現場の状況をリアルタイムに共有し、遠隔での技術指導が容易

- 必要な情報を視界に表示できるため、作業効率が向上する場合がある

デメリット:

- ネットワーク環境を用意する必要があることが多く、コストが発生

- 映像が目線の位置に固定されるため、特定の場所をズームして見せたい場合には、スマートグラス装着者が対象物に近づいていく必要がある

- 装着した状態で相づちを打ったり視線を変えたりすると映像が大きく乱れるため、遠隔でモニターを見ている発注者が画面酔いする可能性がある

ウェアラブルカメラ

向いている現場:高度な映像共有や作業の詳細な確認、記録が必要な場合に適しています。

メリット:

- ヘルメットやポケットにつけられるため、ハンズフリーで使用できる

- 装着位置を工夫することで画面酔いが軽減できる

- 軽量でつくられている製品が多い

デメリット:

- カメラを新規で導入する必要がある

- ネットワーク環境を用意する必要があるため、コストが発生

スマートフォンやタブレットは非常に手軽な反面、長時間の使用には不向きです。より詳しいメリット・デメリットを確認したい場合は、以下の記事もご確認ください。

導入する機器に迷ったら

遠隔臨場を始めるなら、この記事でご紹介したウェアラブルカメラ「Safie Pocket2シリーズ」が1つの有力な選択肢になるでしょう。

どのような機器を採用すればよいかで迷われている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。お見積りも含めて、導入にあたっての具体的なご相談やご質問にお答えします。詳しい資料も、以下からダウンロードいただけます。

※1 出典:“遠隔臨場における工事検査に関する実施要領”.国土交通省.2024-03.(2025-3-23)

※2 出典:“国土交通省 建設現場における遠隔臨場 取組事例集”.国土交通省.2023-03.(2025-3-23)

※3 出典:“関東地方整備局における建設現場の遠隔臨場の実施方針について一部改正(通知)”.国土交通省.2023-04-25.(2025-3-23)

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。