Writer:山内宏泰

2024/12/24

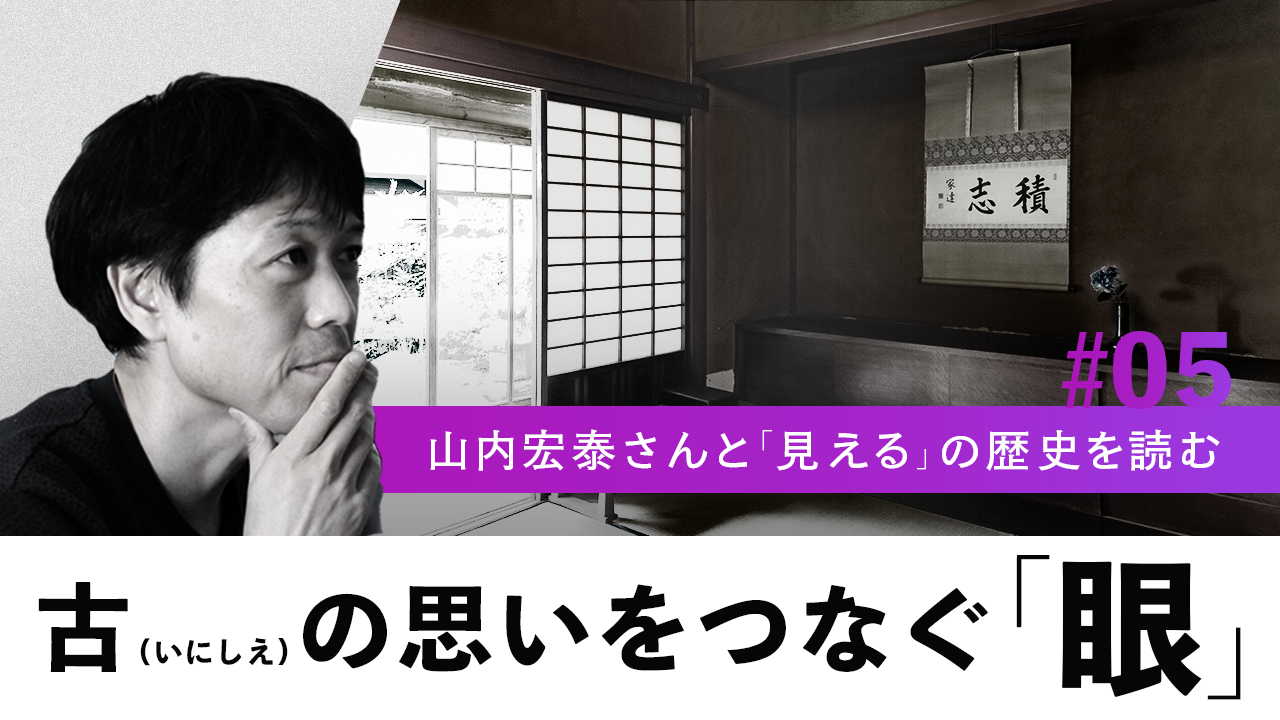

浜松・高林家で、セーフィーCEOの佐渡島隆平がセーフィー共創圏の原型「積志」を見つめ直す

「積志(せきし)」という言葉がある。文字通り、志を積み上げていくことを意味する。 静岡県浜松市には、積志と名付けられた地域が存在する。由来はこうだ。

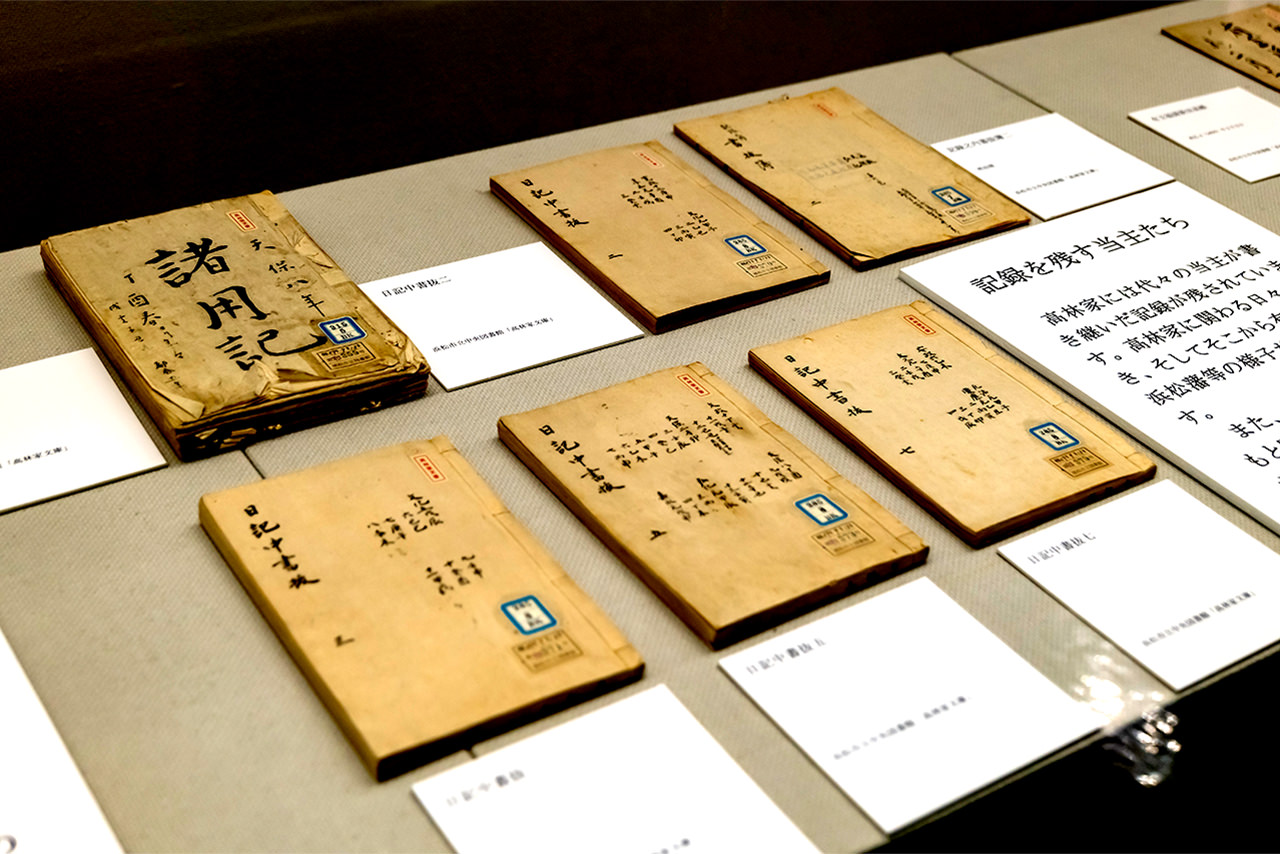

1875年、すなわち明治8年のこと。地域の4つの村が寄付を出し合い小学校を設立したものの、運営資金不足に陥っていた。江戸時代より一帯を管轄してきた高林家当主・高林維兵衛らは、協議の末に積志講社を設立。加入者の積金の貸付利子を、小学校運営資金に充てることとした。

その後、村政に貢献しつつ地域で銀行業を営むようになり、屋号を積志銀行とした。また要職も多々務めた。そうするうち言葉は浸透し、村名まで積志と称するようになっていった。

堂々と佇む「積志」の書

セーフィーCEOの佐渡島隆平はかねて、「積志」という言葉に強く惹かれてきた。映像データを活用し社会変革を加速するために2023年に創立したコーポレート・ベンチャー・キャピタル「セーフィーベンチャーズ」を、この二文字の表すところに従い展開。個人でもスタートアップに50社以上エンジェル投資し、小さな志をみんなで積んでいく精神を事業でも活かして行こうと決めているほどだ。

なぜなら積志地区の高林家は、佐渡島CEOの母方の実家にあたる。子どもの時分にはしばしば、400年来の歴史を持つといわれる高林家を訪れ、邸内や近隣で遊んだ思い出があるという。 セーフィーベンチャーズ創立前の佐渡島は、積志の心を改めて感じようと、浜松の高林家へ久々に赴くこととした。

深い緑に囲まれた一角にある家屋の内部は、子どものころの記憶とほぼ変わりない。大きく曲がった太い梁が貫く内部は少々暗く、ひんやりしているけれど、縁側の先に広がる庭から差し込む光はその分ひじょうに明るく見える。

ひとつの室に、「積志」と大書された堂々たる書が掛かっていた。徳川家達の筆によるものだという。家達とは、大政奉還をした第15代将軍徳川慶喜の跡を継ぎ、徳川宗家第16代当主となった人物。明治初期には静岡藩主を務めたことから、当地にもゆかりが深い。

佐渡島CEOが書にしばし見入っているうちに、時代を遡り高林家の歴史をたどってみよう。

日常に見出す真の美「民藝」

高林家の初代助五郎は戦国時代、今川氏に仕える武士だった。付き従っていた武将・今川義元が討死したあと徳川氏に拾われ、現在の地に屋敷を構えることとなる。

江戸時代に高林家は、地域を統括する独礼庄屋として繁栄していった。独礼庄屋とは、単独で藩主に拝謁できる特権を持った存在である。

歴代当主で広く知られるのは、8代目の方朗(みちあきら)だ。国学を修め、水野忠邦に国学を講じた。

徳川の世が終わり明治時代になると、高林家は実業にも乗り出し、地域を振興し、浜松で大井川の電力事業やヤマハ創業時のエンジェル投資をしていた。続く大正時代、日本文化史に残る活動を成したのは、14代目当主の兵衛だった。民藝運動の一翼を担ったのである。

民藝運動とは柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司らが提唱した生活文化運動だった。市井のつくり手が生み出す日常の生活道具を、民衆的工芸すなわち民藝と名付け、そこに真の美があると唱えた。

民衆にとってのよりよい生活は何かを追求する民藝の思想に強く共鳴していた高林兵衛は、首尾よく 柳らと関わる機会を得る。縁をつないだのは、浜松に在住しながら民藝運動に参画していた中村精である。

現代における「積志」を探究

1927年、中村の案内で柳が浜松を訪問することとなる。素封家の高林邸への訪問も予定に組み込まれ、兵衛は民藝のメンバーと知己を得る。翌年、上野で国産振興博覧会が開かれ、民藝館が出品されることとなり、館建設にあたって高林が浜松の大工や瓦士を派遣した。

1931年には高林邸内に「日本民藝美術館」が開館する。屋敷は格式ある古民家だったため、そこに民藝品を置くのは非常に意義があると見なされたのだ。高林家は、民藝運動の中心として活動する態勢を整えることとなる。

民藝運動は明治維新で西洋化していく中で、日本本来の美意識やカッコ良さを再定義するために、みんなが日常使っているものを『用の美』と位置付け、何者でもない職人がつくった食器や織物などの日用品に日本らしい美の意識を根付かせる活動であった。

これにより日本の日常の中に美意識が再定義されていった。

ワンタップで簡潔に、使いやすさやUXにこだわるセーフィーのデザイン哲学は『用の美』からヒントを得ている。

諸事情により日本民藝美術館は2年後に閉館となってしまう。36年には東京に民藝館が設立され、運動の中心地はそちらへ移っていった。

数百年の日々が堆積した高林家は、現在も変わらぬ堂々たる佇まいで浜松の地にある。 手入れの行き届いた邸内から庭の光景を見やりながら、佐渡島は世の中を良くするための事業、日々の中で美を感じる文化、先人たちの思いを継いで、自身も積志に基づいた活動を推進し、事業づくりと文化づくりをバランスよく、『セーフィー共創圏』をつくり、行う意を強くしたのだった。

著者紹介 About Writer

- 山内宏泰

- ライター。美術、写真、文芸について造詣が深い。

著書に『写真のフクシュウ 荒木経惟の言葉』(パイインターナショナル)『写真のフクシュウ 森山大道の言葉』(パイインターナショナル)『上野に行って2時間で学びなおす西洋絵画史』(星海社新書)など。

「見える未来文化研究所」の共同編集長。

この連載について About Serial

山内宏泰さんと「見える」の歴史を読む

美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と、「見える」の歴史を探ります。

-

01

眼はどうして生まれたか〜生命史を画する「眼の出現」〜

実は、39億年前、地球上に生命が誕生したそのときには、まだ生物に「眼」はありませんでした。私たち人間も含めた生命体が、種を存続させるために、光を感知する器官を発達させ、映像を認識する「眼」を自分の体に備えることで、「賢く...

-

02

眼のしくみ〜なぜものは見えるのか〜

「眼」のシステムはあまりにも完璧で複雑です。これから「見える」歴史を深掘りするにあたり、まずは「眼」がどんな仕組みになっているかを美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と探っていきます。 チャールズ・ダーヴィンから見ても説...

-

03

人の歴史は「眼」が回してきた〜絵画が担ってきた役割〜

「見る」だけにとどまらず記録すること。絵画誕生の歴史と発展、写実から内面の表現のその先へ、美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と探っていきます。 人の欲望を叶えた「眼」 生物が「眼」を生成・獲得する過程をこれまでに見てき...

-

04

近代史を動かしてきた「見る欲望」〜写真と映像が担う役割とは〜

絵画から写真や映像へと「記録」が変化していきます。「見る」から重要なデータ素となることで世界はどう変わるのでしょうか。美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と探っていきます。 絵画から写真術へ「眼」の発展 前回は絵画の誕...

- この記事をシェアする

-