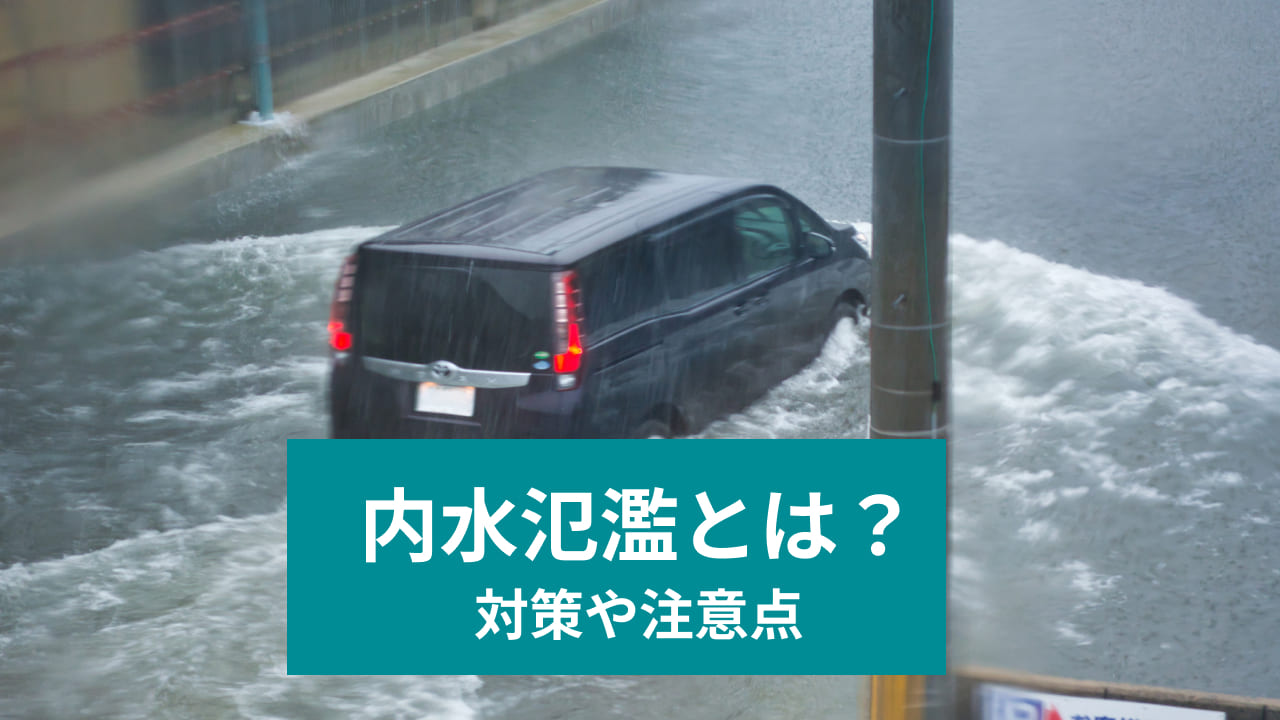

内水氾濫とは、大雨が降った際に排水機能が追いつかず、下水道などから水が溢れてくることです。この記事では、内水氾濫の概要や外水氾濫との違い、内水氾濫対策などを解説します。また、河川氾濫対策としてクラウドカメラを導入した自治体や企業の事例も取り上げているため、ぜひ参考にしてみてください。

目次

内水氾濫とは

内水氾濫とは、雨量に対して排水機能が追いつかないために、下水道・用水路・マンホールなどから水が溢れてくる現象のことです。浸水害と呼ばれることもあります。内水氾濫が発生すると、家屋などの建物や道路が水に浸かってしまうため、住環境にも大きな被害が及ぶ可能性があります。

内水氾濫は、種類によって以下の2つに分けられます。

・排水不全型の内水氾濫:大雨によって用水路や下水溝の排水能力が限界を超え、冠水が広がる現象。河川の増水が関与する場合もありますが、主に市街地の排水システムの不足が原因です。

・逆流型の内水氾濫:河川の水位が上昇し、水門や排水施設を通じて市街地側に水が逆流する現象。この場合、河川の影響が大きいものの、内水氾濫に分類される理由は市街地側の排水設備が影響を受ける点にあります。

昨今では台風や集中豪雨が頻発しているため、内水氾濫を正しく理解し、防災対策を講じる必要性が高まっています。

外水氾濫との違い

内水氾濫とよく混同される現象に「外水氾濫」があります。外水氾濫は、川が溢れて市街地へ直接水が流れ込み、浸水が発生する現象を指します。

内水氾濫と外水氾濫の違いを簡単にいえば、内水氾濫は「市街地側の排水システムが追いつかず下水道や用水路などが溢れる現象で、主に市街地内で起こる排水不全のこと」で、外水氾濫は「河川の増水や氾濫によって堤防を越えたり破堤したりし、水が市街地へ流れ込むこと」です。

ここでいう「内」と「外」は堤防を基準としており、堤防の内側(市街地側)が「内水」、堤防の外側(河川側)が「外水」と区別されています。

内水氾濫が起こりやすい場所

内水氾濫は以下のような場所で起こりやすいとされています。

- 周囲よりも標高が低い場所

- 下水道の排水能力が低い場所

- 水門周辺

谷やくぼ地、鉄道などのアンダーパス、地下鉄といった標高が低い場所は、発生リスクが高いです。また、アスファルトは土と比べると水の浸透が遅いため、内水氾濫が起こりやすいとされています。特に都市部はアスファルト舗装されている部分が多いため、注意しなければなりません。

加えて、水門周辺も下水道や水路が大きな川へと流れ込むことから水量が多いため、内水氾濫が起こりやすいと考えられています。

内水氾濫対策としてできること

内水氾濫対策として何ができるのか解説します。

避難方法を確認する

内水氾濫が起こった時に備えて、最寄りの避難場所を確認する、避難経路を歩いてみるなど、避難方法を確認しておきます。内水氾濫によって避難場所に行けなくなる可能性もあるため、第二、第三の経路も確認しておくといいでしょう。

ハザードマップを確認する

ハザードマップとは、災害の想定地域や避難場所、避難経路などの情報をまとめた地図のことで、各自治体のホームページなどで確認できます。ハザードマップには、浸水リスクだけでなく地震や土砂災害といった自然災害に関する情報も記載されているため、自身が住む地域のリスクを把握するのに役立ちます。

土嚢を準備する

内水氾濫によって家屋が浸水するケースもあるため、土嚢を準備して浸水を抑えるようにします。土嚢は各自治体で配布しているほか、プランターや水を入れたポリタンクをレジャーシートで包むことで作ることも可能です。土嚢の代わりに水嚢を作るのも有効です。

側溝をチェックする

自宅周辺の側溝を確認し、必要に応じて清掃することも大切です。側溝は雨水が集まる場所ですが、そこにゴミや落ち葉などが溜まっていると、水が流れにくくなり、排水が追いつかなくなる恐れがあります。側溝の上に乗り上げたり、プランターなどを置いたりすることはやめましょう。

内水氾濫発生時の注意点

内水氾濫が実際に発生している場合は、どのような注意点があるのでしょうか。ここでは3つのポイントを紹介します。

高い場所へ避難する

すでに内水氾濫が起こっている場合、高い場所へ避難することが大切です。水深が浅くても、階段などは流れが速く、歩行が困難になる可能性があるからです。特に地下にいる場合は雨の状況がわかりにくく、地上に出ようとしたときには階段を上ることができない状態になっている恐れもあります。

そのほかにも、ドアの外に水が溜まっていて水圧でドアが開かなくなることもあります。すでに内水氾濫が起こっている場合は、外に逃げるのではなく、高いところに逃げるようにしましょう。

家財は高い場所へあげる

家屋が浸水する可能性もあるため、家財を高い場所にあげることも大切です。たとえば、2階に上げる、床ではなく机の上に置くなどです。すべての家財を移動させることは難しいため、重要な書類や高額な製品、さらには数日分の衣類などを優先して移動させましょう。

車での避難は避ける

内水氾濫が発生したら、基本的には車での避難は避けましょう。水が溜まった場所を走行することで車が故障し、身動きが取れなくなる可能性があるためです。車が動かなくなると渋滞の原因となり、救急車両の走行を妨げる恐れもあります。また、車の中からだと水位を把握しにくいのも理由です。

内水氾濫対策にはクラウドカメラが有効

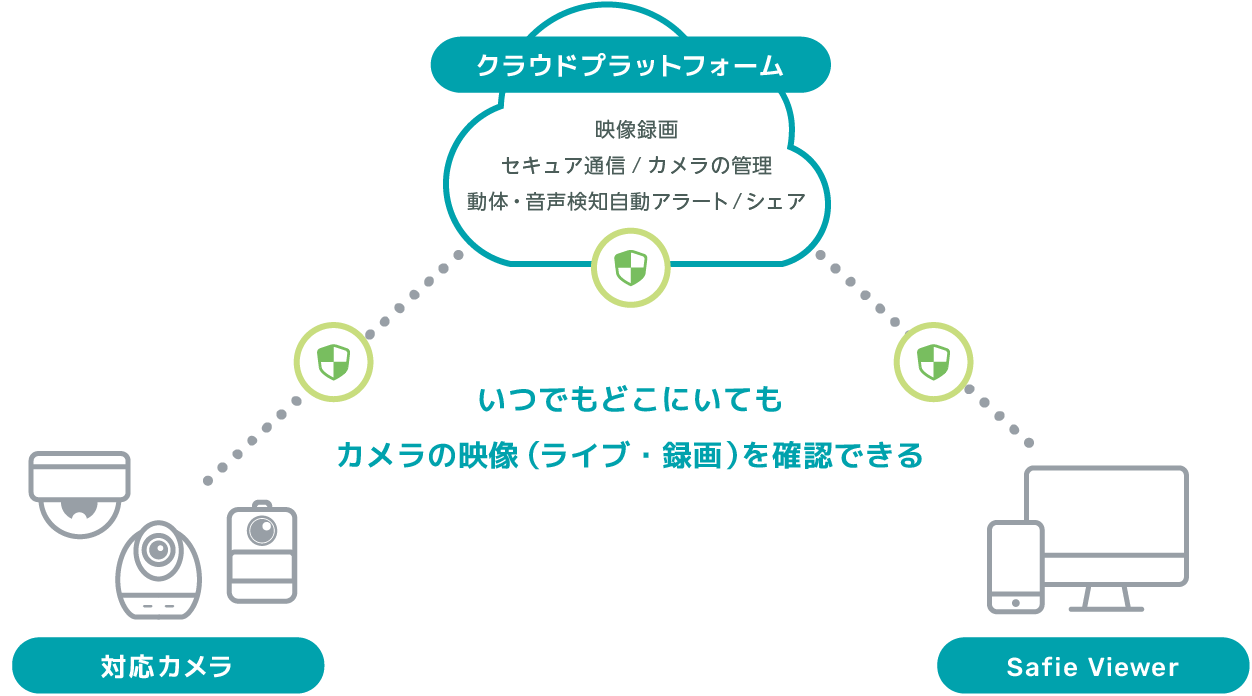

クラウドカメラとは、インターネットを介して映像をクラウド上に保存し、スマートフォンやパソコンからリアルタイムで映像を確認することが可能なカメラです。従来型の防犯カメラと異なり、映像データを記録装置に保存する必要がないため、設置場所の自由度が高く、遠隔での操作や確認も簡単に行えます。LTE搭載機種なら、電源をさすだけですぐに使い始められるのも特徴です。

映像データをクラウドに保存するため、設備が破損しても映像が失われないのは大きなメリットです。また、天候に耐えられる防水・防塵仕様や、夜間も鮮明に撮影できる暗視機能を備えたタイプもあり、内水氾濫対策としておすすめです。

内水氾濫対策でクラウドカメラが有効な理由

内水氾濫は、大雨による排水機能の限界や河川の逆流によって急激に発生するため、状況を迅速に把握して対応することが重要です。クラウドカメラを設置することで、具体的に以下4つのメリットを受けられるでしょう。

迅速な状況把握

クラウドカメラを下水道や用水路周辺、排水施設、水門付近に設置することで、大雨時の水位や排水状況をリアルタイムで確認できます。これにより、氾濫の兆候を早期に発見し、迅速な対応が可能です。

遠隔地からの見守り

現地に担当者を派遣することなく、遠隔地から映像を確認できます。これにより、危険な現場に人員を送るリスクを減らしつつ、効率的な見守り体制を構築できます。

住民や関係機関への情報共有

クラウドカメラの映像をライブ配信することで、住民や関係機関に河川や排水設備の状況をリアルタイムで共有できます。これにより、避難の判断や指示がスムーズになり、災害による被害を最小限に抑えることができます。

防災計画の改善

クラウドカメラに記録された映像は、災害後の検証や防災計画の見直しに活用できます。具体的な浸水状況や氾濫の進行を振り返ることで、より効果的な対策を講じるためのデータとして役立ちます。

河川氾濫対策にクラウドカメラを活用した事例

企業や自治体の中には、クラウドカメラを活用して河川氾濫対策を行っているケースがあります。ここでは「Safie(セーフィー)」のLTE搭載のカメラを活用した事例を2つ紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

河川氾濫の復旧工事に活用:奥越土木事務所

2020年8月、福井県では大雨の影響で河川の氾濫が起こり、大きな被害が発生しました。この被害の復旧工事を担当した奥越土木事務所では、工事現場においてSafieカメラを活用しています。

人員に余裕がないという会社の状況もあり、限られた人員の中でいかに効率よく情報収集を行うかが課題でした。Safieのカメラは雨風に耐えられるクラウドカメラで、リアルタイムで映像を確認できること、LTE搭載で電源をさすだけで利用開始できることから、導入を決定したそうです。

実際にカメラを導入したことで、情報をリアルタイムで確認できる安心感を得られたほか、「異常がない」ことを確認できる安心感が得られ、現地パトロールの効率化にも成功しているそうです。

河川のライブ配信に活用:茨城県稲敷郡美浦村役場

茨城県稲敷郡美浦村役場では、村内の河川にSafieのLTE搭載カメラを設置し、YouTubeライブ配信に活用しています。YouTubeライブ配信で河川の状況を流す理由は、リアルタイム映像を流しておくことで、万が一氾濫が発生したときに迅速な避難勧告ができるためです。

美浦村では、以前から梅雨や秋の豪雨の影響で河川が氾濫するというケースがあったため、カメラを設置し、24時間監視できる体制を整えたいと考えていました。実際にSafieのカメラを設置したことで、現地に行かなくても河川の状況がわかるようになったため、担当者を派遣するコストの削減につながったそうです。

まとめ

内水氾濫は、周囲よりも標高が低い場所や下水道の排水能力が低い場所、水門周辺などで起こりやすいとされています。万が一の場合に備えて、あらかじめ避難経路やハザードマップを確認しておきましょう。また、発生した際は車での避難はできるだけ避け、高い場所に逃げることも大切です。

それ以外では、クラウドカメラ設置による見守りも有効です。クラウドカメラを設置していれば、遠隔地からの見守りや、迅速な状況把握が容易に行えます。また、映像をライブ配信しておけば排水設備の状況のリアルタイム把握につながるでしょう。

- レンタルサービス「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」のご紹介

- 「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」の活用方法を事例を交えながらご紹介をしています。

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。