建設業の経営において、現場と事務所の情報共有の遅れや管理体制に課題を感じていませんか?建設業界では、業務効率化やコスト削減の必要性が高まっています。近年、これらの解決策として注目されるのがクラウドサービスの導入です。

本記事では、単なるクラウドストレージ活用に留まらず、原価管理や会計ソフトと連携する基幹システムまで、建設業の業務を効率化する具体的な活用法を解説しています。クラウドサービス選定の進め方や注意点、活用事例も紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

目次

建設業界のクラウド化とは?

建設業界のクラウド化とは、紙のファイルや個人のパソコン内に分散している、図面・写真・工程表といった情報を、建設業向けのクラウドサービス上に集約して一元管理することを指します。

現在、建設業でのクラウド化は積極的に推奨されており、主な理由は以下の3つです。

- 人手不足への対応

- 長時間労働

- 「建設業の2024年問題」の解決

建設業界では、人手不足や長時間労働、生産性向上などの課題を抱える企業が多く存在します。紙ベースの資料管理や複雑な工程管理など、アナログな業務プロセスも多く残されている点も問題です。これらの課題解決には、デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠と考えられます。

クラウドの導入は、非効率な情報伝達や手戻りをなくし、生産性を向上させるための効果的な方法のひとつです。限られた人材で効率的に業務を遂行する助けとなり、業務の効率化が進むことで、結果的に一人ひとりの労働時間の削減につながり、長時間労働の是正を期待できます。

また「建設業の2024年問題」において、「時間外労働の上限規制」や「時間外労働の割増賃金率引き上げ」などに対応するうえでもクラウドの活用が推奨されています。

特に建設業界における長年の課題である若手社員の確保・定着も重要な経営課題となっています。若手社員が減少し続ける現状を打開するには、クラウド化による業務効率化が有効です。業務の効率化は残業時間の削減や働きやすい環境の整備につながり、これらが若手社員の満足度向上や離職防止に寄与する可能性があります。

また、コスト削減で捻出した資金を人材育成や給与待遇の改善に再投資することで、さらに若手社員の定着率を高められるでしょう。クラウド化は単なる業務改革ではなく、人材戦略としても重要な意味をもちます。

建設業の2024年問題については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

建設業界が抱える経営課題と若手社員の本音

建設業界が直面している「若手社員の確保の難しさ」や「長時間労働の是正」といった経営上の課題に対処するために、クラウドサービスの導入が有効な解決策として注目されています。しかし、本当に効果的なクラウド化を実現するためには、現場で働く若手社員の実態や本音を理解することが重要です。

セーフィーでは、入社5年以内の建設企業に勤める20代社員101名を対象に「建設現場で働く若手社員の本音調査」を実施しました。このアンケート結果から、若手社員の期待や不満、そして彼らが求めるサポート体制について分析し、クラウド化がどのように課題解決に貢献できるのかを探ります。

ここでは、以下3つのポイントから若手社員が抱えている問題を読み解いていきましょう。

- 若手社員が建設業界に期待すること

- 若手社員が抱える不満の正体とは?

- 将来が不安になる原因は職場のサポート体制にあり

現場で実際に働いている若手社員の声を理解したうえでクラウドを導入することが、本質的な業務効率化や社員の満足度向上につながると考えられます。自社の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてみてください。

【調査概要】

調査実施期間:2024年11月5日〜同年11月21日

調査方法:インターネット調査

有効回答:施工管理業務に携わる、入社5年以内の建設企業に勤める20代社員101名

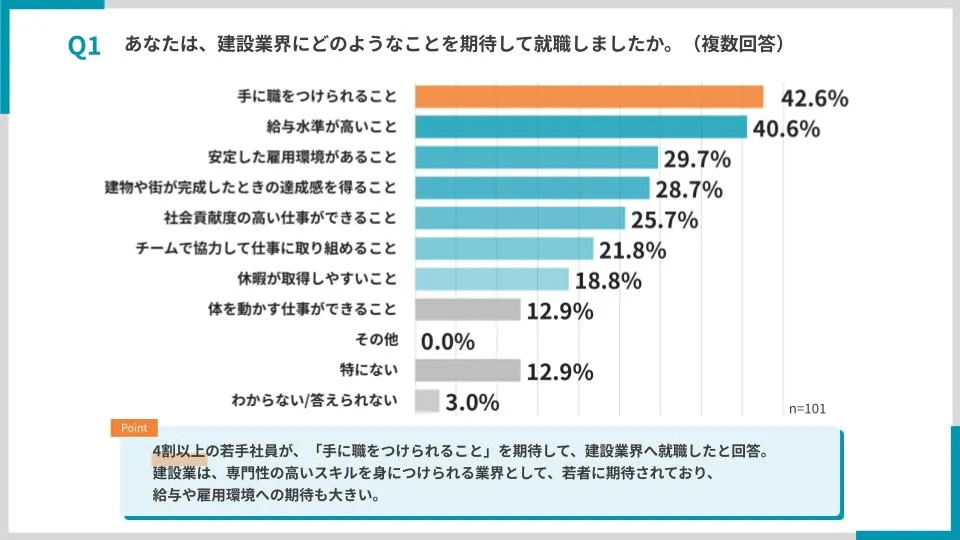

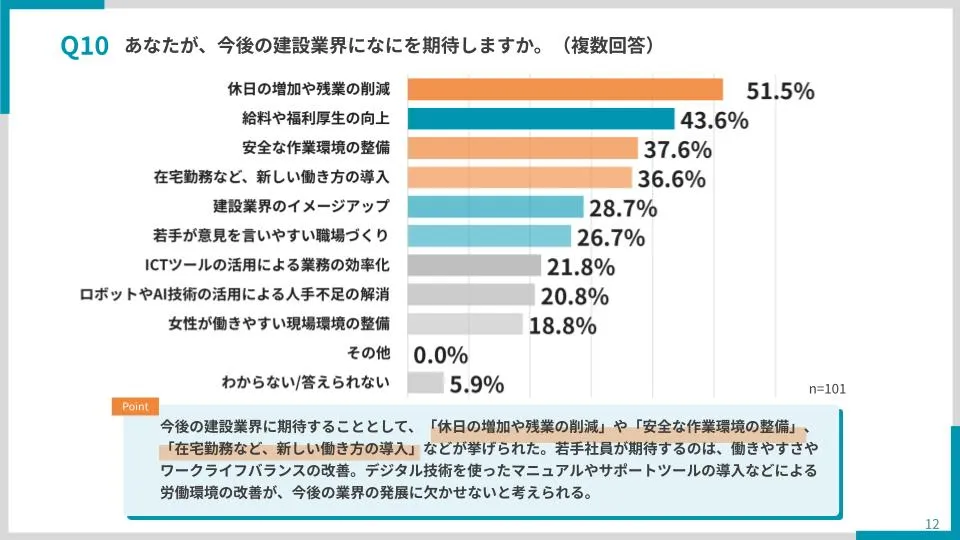

若手社員が建設業界に期待すること

建設業界に入社してくる社員は、誰もが期待感を胸に入社してきます。調査によると、4割以上の若手社員が「手に職をつけられること」「給与水準が高いこと」を期待していることがわかりました。

また、今後建設業界の展望として期待するものは、「休日の増加や残業の削減」「給与や福利厚生の向上」などです。

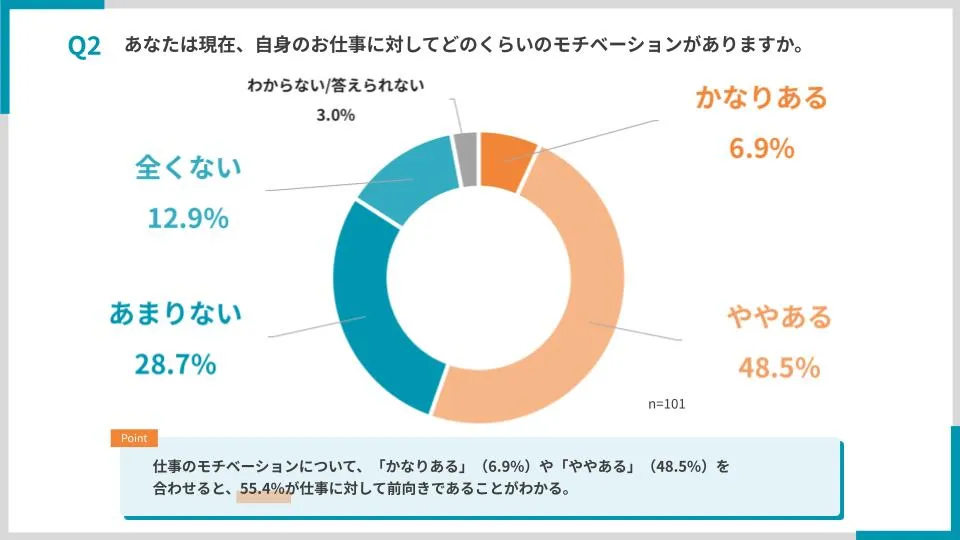

大きな期待感から、若手社員はモチベーション高く仕事をしており、過半数以上の社員が仕事に対して前向きな姿勢を持っています。

若手社員は給与や職務に期待感をもって入社し、モチベーション高く仕事している割合も高いことが明らかです。

働きはじめてからは、休日や残業、給与や福利厚生の部分について改善を求め、作業環境や働き方などが整備されることを期待しています。単にクラウド化を実現するだけでなく、社員が何に喜び、何に価値を感じるのかを意識して導入を進めることが重要です。

▼その他の調査詳細はこちらから(無料)

若手社員が抱える不満の正体とは?

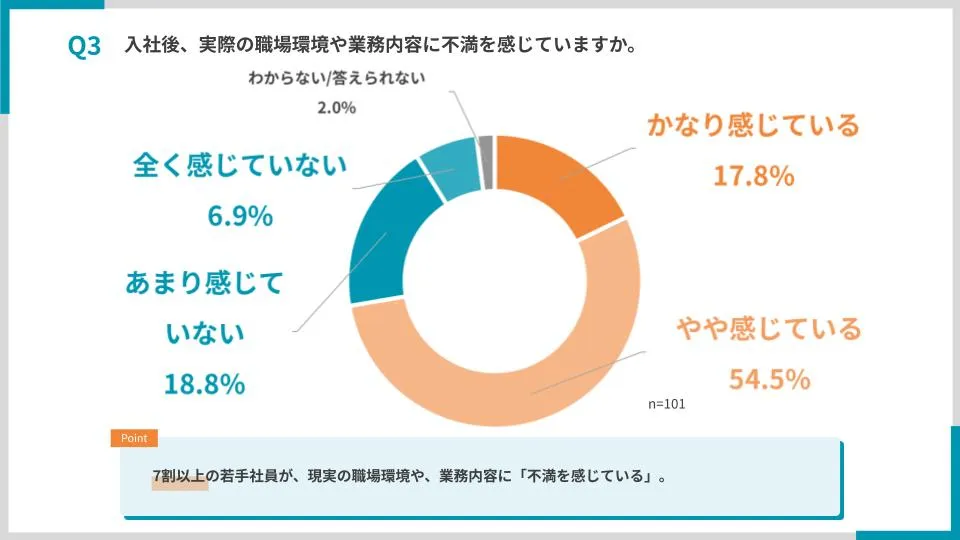

期待を持って入社した社員も、入社後に実際の職場を体験して不満を感じる場合があります。アンケート回答では、7割以上の若手社員が職場環境や業務内容に不満を感じていることがわかります。

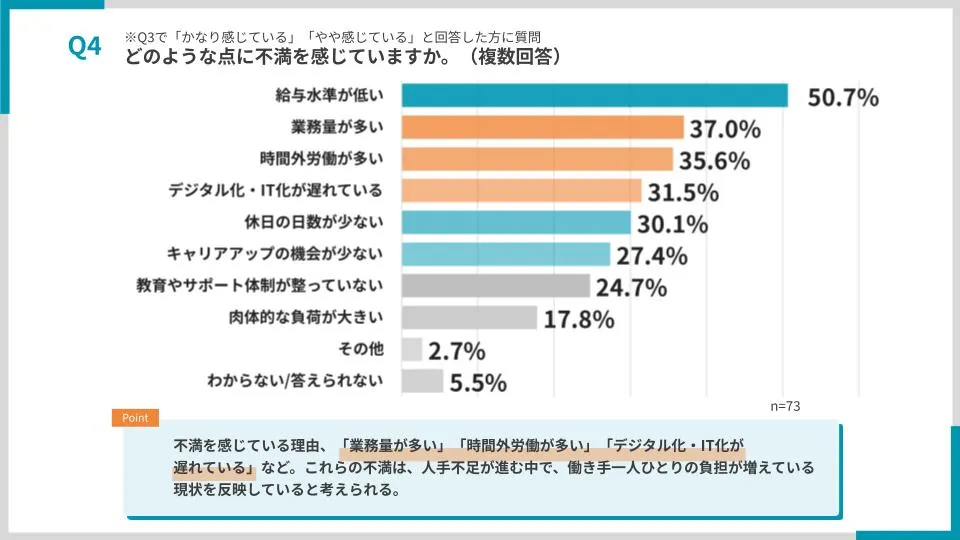

感じている不満としてもっとも多かったのは「給与水準が低い」という点です。次いで「業務量が多い」「時間外労働が多い」「デジタル化・IT化が遅れている」「休日の日数が少ない」などの理由が続きます。

人手不足が進むなかで、働き手一人ひとりの負担が増えているにもかかわらず給与が上がりにくい状況に不満を感じていることがわかります。こういった悩みを抱える若手社員は、転職や退職のリスクも高まります。

人材流出を防ぐためにも、クラウドを導入して業務負担を軽減し、効率化によって生まれた時間や余力を社員の成長機会や適正な評価、そして最終的には給与水準の向上に向けていくことが重要です。業務効率化は単なるコスト削減ではなく、人材への投資余力を生み出し、若手社員がもっとも不満に感じている給与面の課題解決にもつながり得る重要な取り組みなのです。

▼調査レポート全体を無料ダウンロード

将来が不安になる原因は職場のサポート体制にあり

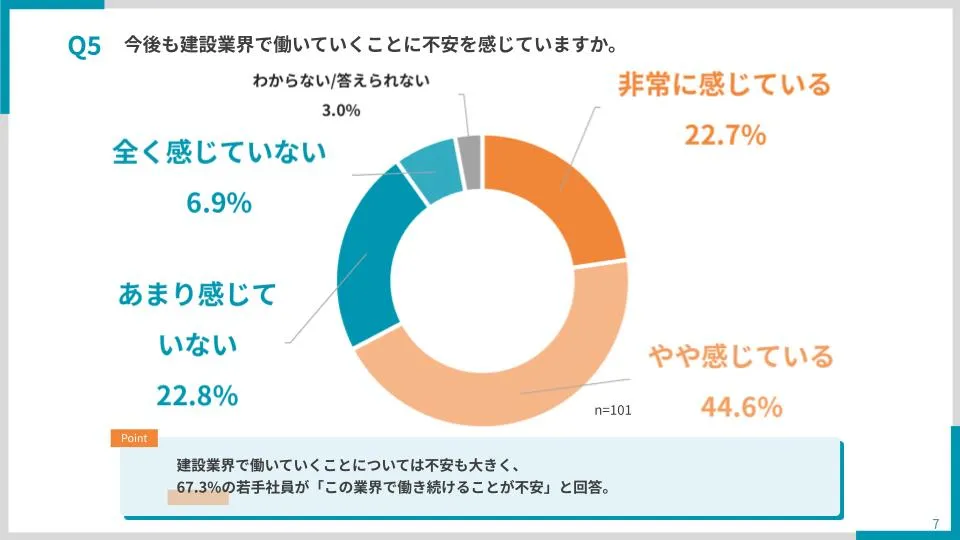

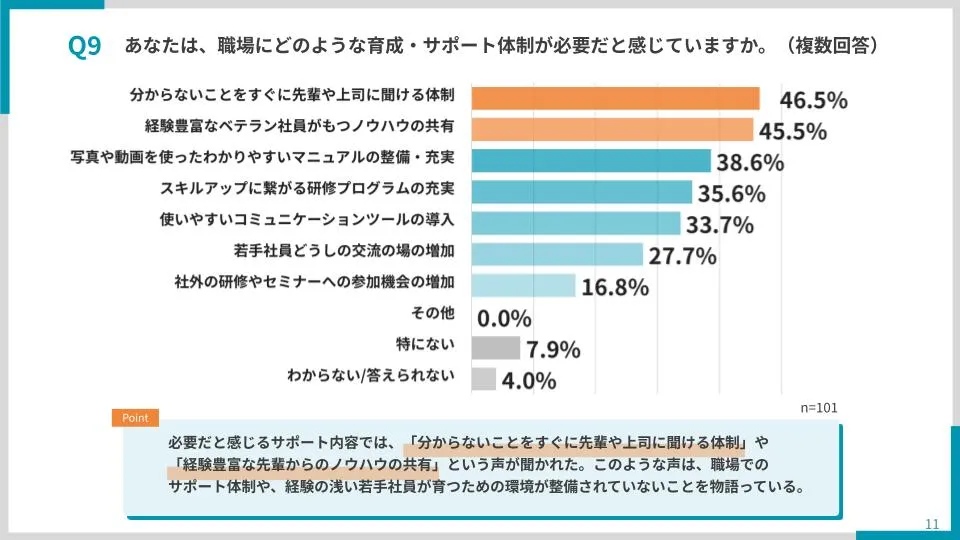

人手不足による業務負担や時間外労働の問題は、若手社員に深刻な将来への不安を与えています。アンケートでは、若手社員の67%が今後も建設業界で働いていくことに不安を抱えていることがわかりました。

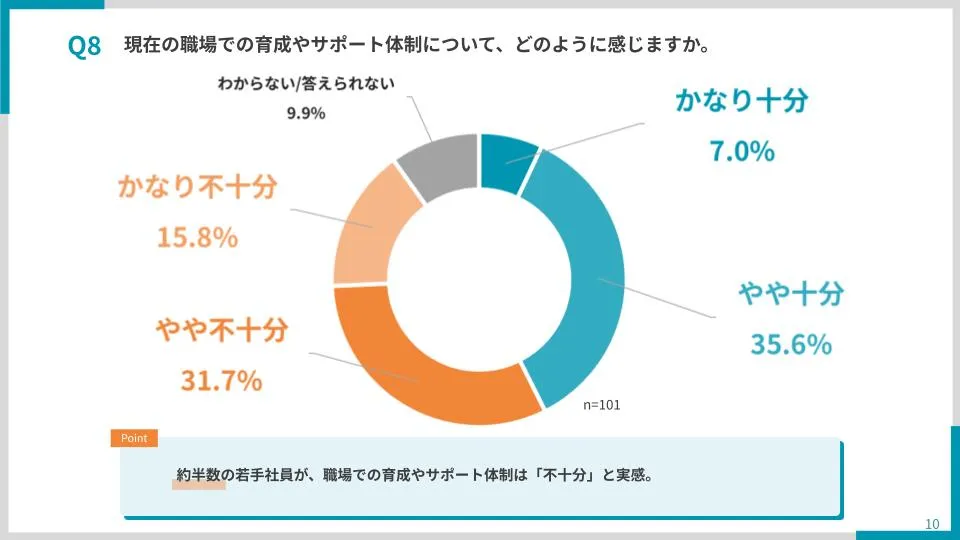

若手社員の悩みに対応するには、職場での育成やサポート体制の充実が不可欠ですが、現状ではそれが十分でないことが明らかになっています。アンケートでは、若手社員が「わからないことを聞ける体制」「ベテラン社員のノウハウ共有」「マニュアルの整備」などを必要としていることがわかります。

この調査結果から明らかになったのは、働く環境の整備と業務効率化による負担の軽減、そしてその成果を給与に反映させる取り組みを早急に実施する必要があるということです。

クラウドサービスの導入は、こうした課題に対する有効な解決策のひとつです。業務効率化やベテラン社員のノウハウ共有を実現することで、若手社員が満足度高く長く働ける環境づくりに貢献できると考えられます。建設業の未来を支える若手人材の確保と定着のためにも、クラウド化は検討すべき重要な取り組みといえるでしょう。

▼調査レポート全体を無料ダウンロード

建設業界向けクラウドサービスの種類と特徴

建設業界向けのクラウドサービスは、大きく分けて2種類存在します。それぞれの特徴を理解し、自社の課題に照らし合わせて導入すべきサービスを判断することが重要です。

- 建設業に特化した「施工管理システム」

- さまざまな業種で利用される「機能特化型システム」

機能特化型システムは、さらに特定の機能に特化したシステムに細分化されます。それぞれ詳しく解説します。

オールインワン型の「施工管理システム」

施工管理システム(工事管理システム)とは、建設プロジェクトの計画から完了までの全過程を一元管理するためのシステムです。工程管理、原価管理、安全管理など、建設現場で必要とされるさまざまな機能を統合しています。

建設現場は、現場監督から多数の協力会社や事務所の担当者まで多くの関係者が関わるため、情報の分断と伝達ミスが非効率や工期遅延の原因になります。

施工管理システムは、建設業特有の業務フローに合わせて設計され、各情報を一括管理できるのが特徴です。

特定業務に特化した「機能特化型システム」

機能特化型システムとは、特定の業務課題をピンポイントで解決することに特化したシステムです。大規模なシステム導入の前に、まずは一部の業務からスモールスタートでクラウド化を試したい場合に適しています。

主な機能特化型システムは、以下の5つです。

- 図面管理システム

- 資材管理システム

- 財務管理システム

- 安全管理システム

- 協力会社管理システム

図面管理システム

図面管理システムは、図面のバージョン管理を自動化し、関係者全員が最新の正しいファイルにアクセスできる状態にします。

最新かつ正確な図面を関係者間で共有することにより、古い図面での施工によるミス・再作業を防ぎやすくなり、工事の効率アップや正確性の向上を期待できます。

資材管理システム

資材管理システムは、資材の発注や納品状況、現場ごとの在庫を一元管理し、資材の過不足や発注ミスを防ぐためのシステムです。資材の納期遅れは全体のスケジュールに影響を与え、過剰な在庫はキャッシュフロー悪化を招きます。

適切なタイミングで適切に資材を発注できれば、複数の現場が同時進行していても、適正な資材管理を実現でき、コスト削減と生産性向上につながります。

財務管理システム

財務管理システムは、見積もりから予算計画、発注、請求、入金といった、工事に関するお金の流れを可視化できるシステムです。

どの工程にどのくらいのコストがかかっているかが明確になるため、コスト管理に役立ちます。財務状況をもとに予算内で施工できるように調整したり、経費の無駄を発見して利益率を高めたりするなど、適切なコスト管理に活躍するシステムです。

安全管理システム

安全管理システムは、日々の安全点検やヒヤリハット報告などの安全活動や、安全管理書類の作成・管理をデジタル化するシステムです。

近年では現場に設置したカメラと連携し、遠隔からでも現場の安全確認を行えるサービスが登場しています。現場の安全レベルを向上させつつ、管理業務の負担を軽減したい企業にとって有効な解決策です。

協力会社管理システム

協力会社管理システムは、取引のある協力会社の基本情報や社会保険の加入状況、保有資格や過去の評価などをデータベース化し、コミュニケーションや発注プロセスを効率化するシステムです。

多数の協力会社との連携が業務の中心である企業にとって、取引の基盤を強化する重要なツールになります。

建設業界におけるクラウド導入の主要メリットと効果

建設業でクラウドサービスを導入する際の主なメリット5つと効果について解説します。

- 業務の効率化と管理体制の改善

- コスト削減

- 情報共有の円滑化

- セキュリティ対策の強化

- 資料管理の簡素化と環境への配慮

業務の効率化と管理体制の改善

建設業界は現場と事務所、協力会社との連携が円滑な施工に欠かせないため、効率のよい連絡や情報伝達が必要です。

これまで紙で確認していた図面や工程表をクラウド上で一元管理すれば、関係者全員がアクセスでき、情報共有の漏れによる認識違いや齟齬を防げます。日報作成や承認フローも電子化できるため、書類作成や移動の時間短縮も可能です。

さまざまな業務の効率化によって、現場監督は複数の案件の管理がしやすくなり、管理体制の強化を期待できます。クラウド上での管理を前提とした電子化が進めば、属人化しがちな業務の標準化も進みやすく、組織全体の生産性向上につながっていくでしょう。

コスト削減

クラウド導入は、建設業のさまざまなコスト削減に貢献します。従来必要だった自社サーバーの購入や設置、定期的なメンテナンスといった初期投資や管理費に費用がかからなくなる点が大きなメリットです。

月額制のサービスモデルが多く、導入する台数や機能に応じて費用を最適化でき、無駄な出費が抑えられます。また、図面や書類をペーパーレス化することで紙代や印刷代、コピー機の費用、郵送や保管にかかる費用も削減可能です。

さらに、クラウド技術を活用した遠隔会議システムやクラウドカメラなどを導入すれば、Web会議や遠隔臨場が可能になり、現地への訪問や関係者との打ち合わせにかかる費用はもちろん、移動時間の削減にもつながります。

情報共有の円滑化

クラウド上に図面や仕様書、現場写真を保存して全員が共有することで、誰もが最新情報に基づいて作業を行うことができます。

従来の電話やFAX、メールでの連絡は迅速な情報共有が難しく、現場での混乱を招きがちでした。クラウドサービスを利用すれば、スマートフォンやタブレットなどの端末からも写真の共有や連絡、報告を行えるため、離れた持ち場からでも円滑なコミュニケーションができます。

伝達ミスや手戻りによる工期遅延を防ぎ、プロジェクトの生産性を高めるためには、クラウドサービスの利用が重要です。

セキュリティ対策の強化

企業の機密情報を紙の書類やUSBメモリで管理・運搬する際の紛失や情報漏えいリスクを低減するためには、クラウドサービスでの保管が有効です。

クラウド上にアップロードしたデータは、堅牢なデータセンターで保管され、通信の暗号化や多段階認証によって不正アクセスや閲覧を防止します。

従業員ごとにアクセスの権限を設定することで、内部からの情報流出リスクの低減も可能です。万が一の災害時もデータを安全に保管できるため、拠点に深刻な影響が出ても、別の拠点からクラウド上のデータを参照し事業の継続を目指せるのもメリットです。

資料管理の効率化と環境への配慮

膨大な紙の書類をデジタル化してクラウド上で保管することは、コスト面だけでなく、資料を検索する利便性や環境への配慮においても有効です。

大量の書類を物理的に保管するには保管場所の確保が必要で、書類を探し出す際にも多くの時間がかかります。クラウド上での保管であれば、キーワード検索で瞬時に必要な資料を見つけ出し、保管スペースと検索時間の両方を節約できます。

書類のペーパーレス化は環境への配慮として、SDGsへの取り組みの一環にもなり、若手人材の採用促進や取引先からの企業イメージ向上にもつながる可能性があります。

建設業でのクラウドサービス選定の進め方

建設業におけるクラウドサービス選定の具体的な5つのステップを解説します。

- 現状の問題を把握し目標設定する

- 必要な機能と条件を定める

- クラウドサービスを比較検討する

- 導入スケジュールやテスト期間を決める

- 運用後の評価や改善を行う

自社に合ったサービスをスムーズに導入して運用させるため、各ステップをそれぞれチェックしていきましょう。

現状の問題を把握し目標設定する

クラウドサービスを選定する際は、まず自社が抱える業務課題を特定し、解決するための具体的な目標を設定することからはじめます。

曖昧な動機では導入自体が目的化してしまい、自社の課題解決につながらないサービスを選んでしまう典型的な失敗に陥りがちです。経営層だけで判断せず、現場の従業員にヒアリングして現在起きている問題を洗い出しましょう。

問題を整理したあと、「日報作成にかかる時間を月10時間削減する」「取引先への発注と納品の管理を一本化する」などの具体的な目標を立てて、サービス選定に移ります。

必要な機能と条件を定める

目標が定まったら、次にすべきことはクラウドサービスの選定基準として、「絶対に譲れない必須機能」と「あれば嬉しい付加機能」をリストアップすることです。

例えば、現場と事務所の情報共有を円滑にすることが目標であるなら、写真や図面の共有機能、場所を問わず情報共有がしやすいスマートフォン・タブレット対応など、必要な機能を挙げていきましょう。

必要な機能をベースにしながら、予算や操作性などの条件も加えていくと、自社の課題解決にマッチするクラウドサービスを絞り込めます。

クラウドサービスを比較検討する

機能要件リストを元に導入するクラウドサービスの候補を絞り込んだら、機能や料金だけでなく、サポート体制や導入実績などの視点も含めて比較検討します。

高機能で安価でも、現場の従業員が「使いにくい」と感じれば定着しません。可能であれば体験版やデモ版を利用し、実際に使う立場の従業員に体験してもらうことが大切です。

IT担当者がいない企業では、導入時の設定支援やトラブル発生時の問い合わせ方法などの手厚いサポート体制も重要な要素です。自社と似た規模や業種の企業での導入事例があるかどうかも、サービスの信頼性を判断する上で参考になります。

導入スケジュールやテスト期間を決める

導入するサービスが決定したら、現場の混乱を避けるために具体的な導入計画を立てます。いきなり全社展開するのではなく、まずは特定の部署や特定の現場に限定して試験導入するスモールスタートでテストするのが基本です。

テスト期間を1~3カ月などと明確に区切り、操作性の評価や効果の測定を行いましょう。このような小規模な試験導入には、リスクを最小限に抑えながら、自社に合った運用ルールを見つけ出し、導入効果を事前に検証できるなどのメリットがあります。

テストで得られたフィードバックをもとに、本格導入に向けたマニュアルの整備や全社研修のスケジュールを具体化します。テスト導入からはじめ、フィードバックをもとにして全社展開に向けた整備を行い、段階的に導入を進めましょう。

運用後の評価や改善を行う

クラウドサービスの導入は、契約してシステムが使えるようになったら終わりではありません。最初に設定した目標が達成できているかを定期的に評価し、利用者からのフィードバックを受ける仕組みを作ることが重要です。

現場からの活用アイデアを共有する取り組みも有効です。PDCAサイクルを回し続け、クラウドサービスを組織に定着させ、価値を最大限に引き出していく姿勢を持ちましょう。

建設業界でのクラウド化における3つの注意点

建設業界でのクラウドサービスの導入はメリットばかりではなく、いくつかの注意点があります。あらかじめポイントを押さえておくことで、導入後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな運用が可能です。

- 適切なセキュリティ対策を実施する

- 効果的な従業員教育を行う

- 安定した通信回線を準備する

それぞれ詳しく解説します。

適切なセキュリティ対策を実施する

クラウドサービスのセキュリティは、サービス提供事業者が保証するシステムの安全性と、導入する企業側で行う運用の安全性の両輪で成り立ちます。

信頼性の高いクラウドサービスを選ぶ際は、ISMSなどの国際的な情報セキュリティ認証を取得しているかどうかを確認することが重要です。これらの認証は、サービス提供者がセキュリティ対策を適切に実施していることの客観的な証明になります。

クラウドサービス自体のセキュリティが強固であっても、情報漏えいの多くはパスワード管理や退職者のアカウント処理といった、日常的な運用面で発生する傾向があります。現場と協力会社が連携する建設業界の特性上、多くの関係者がシステムにアクセスするため、人為的なミスによるリスクにも配慮が必要です。

個別のアカウントを発行して使い回しを禁止したり、協力会社の作業員のアクセス権限を細かく設定したりするなど、社内での運用ルールの徹底が求められます。

効果的な従業員教育を行う

クラウドサービス導入を効果的に進めるためには、実際にシステムを使う従業員への教育とサポートが欠かせません。

「使い方がわからない」「面倒だ」などの理由でシステムが敬遠され、利用率が低下してしまうことは、DX推進における典型的な失敗パターンのひとつです。こうした失敗を防ぐためには、導入の目的とメリットを繰り返し丁寧に説明し、「面倒だ」という先入観を払拭することが重要です。

導入時には、実際にシステムを操作する機会を設け、操作が直感的で簡単であることを体験してもらうことが効果的です。

安定した通信回線を準備する

クラウドサービスはインターネットを介して利用するため、特に現場で使用するサービスであれば、建設現場の通信環境を事前に確認し、必要な対策を講じることが重要です。

特に山間部や地下など電波が届きにくい場所では、通信が不安定になりがちです。システムが十分に機能しないと、従業員が「やはり従来の紙ベースのほうが確実だ」という意識に戻ってしまう恐れがあります。対策としては、以下のポイントを押さえておきましょう。

- サービス選定時にオフライン機能の有無を確認する。電波がない環境でも日報入力などができ、通信環境の回復時に自動同期されるサービスが理想的

- 重要な現場には、モバイルルーターなど通信環境を強化する機器を準備しておく

- 完全にオフラインでの作業が必要な場合の代替手段や、運用ルールをあらかじめ定めておく

自社の業務環境を事前に確認し、通信環境に適したクラウドサービスを選ぶことで、導入後のトラブルを最小限に抑えることができます。

建設業界の課題解決にクラウドサービスを用いた導入事例

建設業界でクラウドサービスを活用した課題解決事例を紹介します。ここでは特に、セーフィーのウェアラブルクラウドカメラ「Safie Pocket シリーズ(セーフィー ポケット シリーズ)」を活用した事例に焦点を当て、現場の映像共有や遠隔確認がどのように業務改善につながるかを見ていきます。

各企業が直面していた課題と、クラウドカメラ導入によって得られた具体的な成果から、自社の業務や要件に合わせたヒントを見つけてみてください。

※各事例内容は取材当時のものです。

株式会社大林組|2024年問題にむけた働き方改革

株式会社大林組は建設業界内でも大手の企業であり、多くの社員を抱えているため、2024年問題に直面していました。2024年問題に備えるためには、現場の業務効率化や生産性向上が必要であり、その一環として現場のデジタル化を進めていきました。

デジタルツールの活用を支援する土木デジタルコンシェルジュを配置し、ICTツールのひとつとしてSafie Pocket 2を導入しています。

数年に1度しか行われないようなレアな現場での映像は、作業工程を録画してデータを残しておき、作業工程のマニュアルとして活用することを考えています。また、スキルの高い人の工事作業を映像に残し、専門的な業務を伝承するための人材育成にも、クラウドに保存された映像を活用していきたいです。

奥村組土木興業株式会社|工期短縮や人手不足解消に

公共性のインフラ事業を行っている奥村組土木興業株式会社は、立合による移動コストや人材不足を問題として抱えていました。

検査や立会に遠隔で参加できるICTツールを探している中で、Safie Pocket 2の導入に至りました。カメラ1台でクラウドに接続できるシンプルな仕様や、遠隔現場の映像として十分な画質を備えている点など、使い勝手のよさを実感し、多くの現場に導入を進めました。

導入によって現場を見守る「目」が増え、安全管理や工期の短縮につながったと感じています。遠隔の立ち合いが可能になったことで、他の作業に時間が活用でき、人手不足解消や残業時間削減につながったことも嬉しいポイントです。

クラウドカメラで実現する建設業界の効率化

建設業におけるクラウド化は、業務効率化やコスト削減、さらには働き方改革を実現する重要な手段です。

特にクラウドカメラサービスの活用は、現場の可視化と管理の効率化に大きく貢献します。サービスの導入に当たっては、自社のニーズに合わせたシステムを選択し、セキュリティにも十分注意を払うことが大切です。

導入事例で紹介したSafie Pocket シリーズは、操作性の良さと機能性のバランスから建設業界で活用が広がっています。クラウドカメラを含むクラウドサービスの導入によって、現場への移動時間やコストの削減、映像を活用した人材育成など、さまざまな業務改善が実現可能です。

クラウドカメラの詳細な導入方法や企業の導入事例が知りたい方は、以下から資料をダウンロードしてみてください。

- レンタルサービス「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」のご紹介

- 「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」の活用方法を事例を交えながらご紹介をしています。

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。