遠隔臨場は建設現場や工事現場の生産性向上を目的として広く普及しており、導入から一定期間が経過し、より効果的なシステムへの移行や機能の更新を検討する企業がみられるようになりました。

適切な遠隔臨場システムの導入や更新が必要だとわかっていても、数ある製品の中から自社に最適なものを選ぶのは容易ではありません。本記事では、そうした選定のための具体的な判断基準を提供します。この記事を参考にして、あなたの現場の悩みが解決できる製品を見つけましょう。

目次

遠隔臨場システムとは?

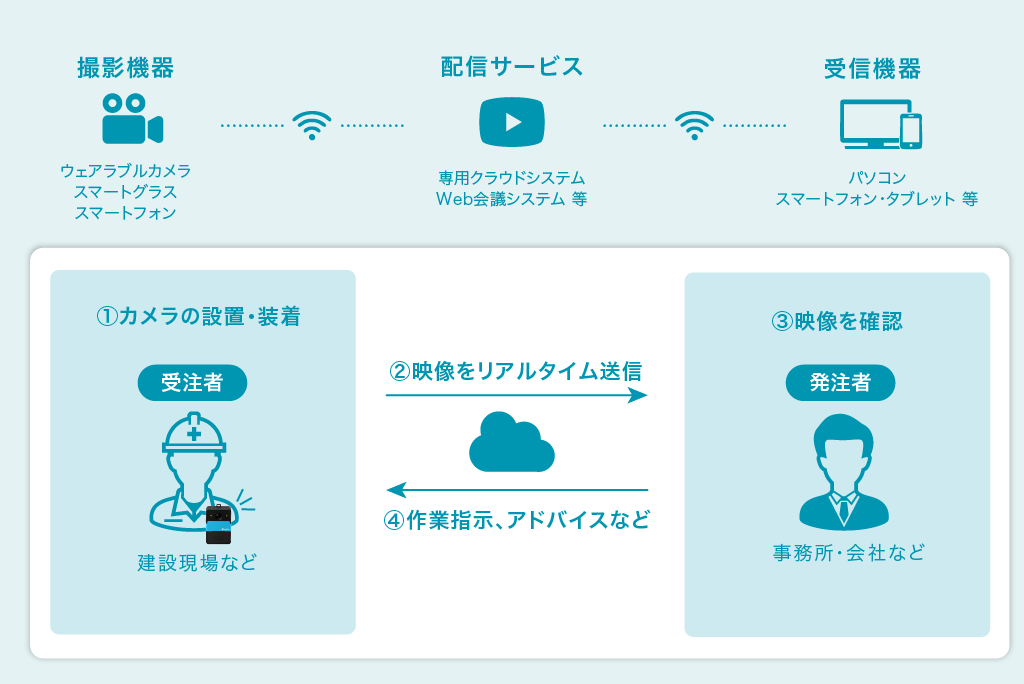

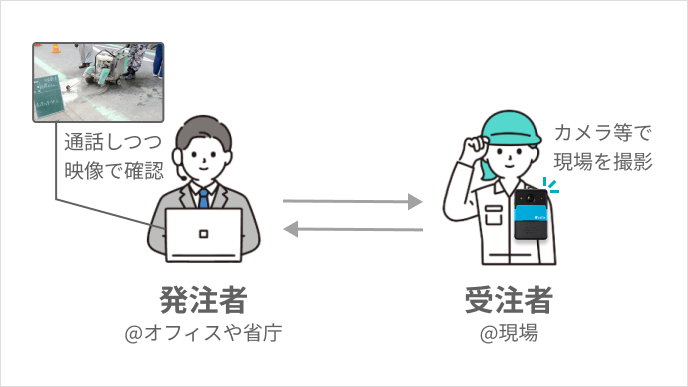

遠隔臨場システムとは、遠隔臨場の実施のために必要となる機器やサービス一式のことを言います。一般的に、遠隔臨場システムは次の図のように構成されます。

遠隔臨場システムでは、ウェアラブルカメラやスマートグラス、スマートフォンのような撮影機器(※)と、パソコン、タブレット、スマートフォンのような受信機器を、専用のクラウド配信サービスやWeb会議システムを介して通信させます。これにより、建設現場などの映像をリアルタイムで事務所などに送信し、事務所側が映像を確認しながら指示を出せるようになります。

自社に合った遠隔臨場システムを導入するため、遠隔臨場システムについて正しく理解することが大切です。まずは、遠隔臨場システムが近年重要視されている背景や導入に必要なもの、メリットなどを詳しくチェックしていきましょう。

※各撮影機器に関して

ウェアラブルカメラ:クリップなどで身につけて対象物を撮影するカメラ

スマートグラス:メガネのツル部分にカメラが付いたもので、実際に目で見ているシーンが映像となってモニターに映し出される

スマートフォン(遠隔臨場に使用する場合):手ぶれ補正用のジンバルなどを装着して現場の様子を映すのが一般的

遠隔臨場システムの導入が進んだ背景

建設業界で遠隔臨場システムの導入が進んだ背景には、深刻な人手不足と働き方改革への対応があります。

2024年4月から適用された時間外労働の上限規制は、現在でも建設業界にとって大きな課題であり、限られた人材と時間の中で生産性を確保する必要に迫られました。国土交通省は建設現場の生産性向上を目指す「i-Construction(※)」の一環として、ICT技術の活用を推進してきました。

現在、国土交通省の直轄土木工事では遠隔臨場が原則として適用されています。そのため、工事を担う企業にとって、遠隔臨場システムは「導入するかどうか」ではなく「どのような適切なシステムを構築するか」という段階に変化しています。

※詳細はこちらの記事で解説しています。

遠隔臨場システム導入に必要なもの

遠隔臨場システムは、主に3つの要素で構成されています。

- 撮影機材

- 配信システム

- 通信環境

撮影したい場所に設置する360°カメラや、両手が自由になるウェアラブルカメラなどを準備し、撮影する対象を定めます。カメラの機能については、国土交通省の「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(※1)」によって定めた基準を満たしているものを準備してください。

次に必要なのは、撮影した映像や音声を遠隔地にいる関係者へリアルタイムに届けるための配信システムです。専用のアプリケーションやクラウドサービスなど、さまざまな種類が存在するため、自社に必要な機能が備わったシステムを構築することが重要になります。

そして、撮影した映像を相互に確認しあうための通信環境も重視すべき要素です。システムの安定性は通信環境に大きく左右されるため、現場の電波状況に応じて適切な通信回線を確保する必要があります。

多くの現場ではLTE回線が一般的ですが、通信量が多い現場では、エリアが対応していれば5G回線の活用も効果的です。また、安定した通信が必要な拠点では、固定回線による無線LAN環境の構築も選択肢となります。

遠隔臨場のメリットと課題

遠隔臨場システムの導入には多くのメリットがありますが、適切に対処すべき課題も存在します。システム導入による主なメリットは以下の通りです。

- 生産性の向上:遠隔での映像共有により、現場監督や発注者の移動時間を削減し、その時間をほかの業務に充てられるようになる

- コスト削減:交通費や移動にかかる人件費を抑えられるほか、業務効率化による間接的なコスト削減も期待できる

- 安全性の向上:危険箇所への立ち入りを最小限に抑えられるため、現場の安全リスクを低減できる

- その他:リアルタイムの映像と音声による正確な指示や情報共有が可能となり、工事品質の向上や、熟練者から若手へのスムーズな技術伝承にもつながる

一方で、導入にあたって留意すべき課題もあります。

もっとも大きな課題は、通信環境への依存です。電波が不安定な場所では映像が途切れたり、映像が正常に保存できなかったりするなど、システムの性能を十分に発揮できない可能性があります。

また、現場の作業員が機器の操作に慣れるまでの教育期間や、導入・運用にかかる費用も考慮する必要があります。

しかし、これらの課題の多くは事前のシステム比較や検討によって軽減できる可能性があります。自社の状況や現場環境に合わせた機器を選定し、適切な運用方法を確立することで、たとえ通信環境に制約があっても効果的な遠隔臨場を実現できるでしょう。

遠隔臨場システム選定の5つの重要ポイント

数多くの遠隔臨場システムの中から自社に合うものを選ぶために、以下のポイントを確認しておく必要があります。

- システム導入のコスト

- 通信環境の安定性

- システムの操作性

- セキュリティ面の安全性

- 連携システムとの互換性

選び方を間違えると、想定以上のコストがかかったり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。ひとつずつ確認していきましょう。

システム導入のコスト

遠隔臨場システムの導入を検討する際は、まずは導入コストに注意しましょう。費用は撮影機器本体のみにかかるだけでなく、契約の月額費用や通信費、録画データのクラウド保存料など継続的な費用もかかるため、トータルでのコストを比較することが重要です。

初期導入費を抑えたい場合は、導入に必要なカメラや固定器具などをセットで提供しているレンタルプランが有効な選択肢です。レンタルであれば、機器や周辺アイテムの購入費をかけずに、必要な期間だけシステムを運用できます。

なお、コストを抑えたい場合は、手持ちのスマートフォンを撮影機器として使い、ZoomやMicrosoft Teamsのように会社で導入済みのリアルタイム配信サービスを利用することも可能です。ただし、注意点もありますので以下の記事でご確認ください。

通信環境の安定性

遠隔臨場システムの技術的課題のひとつが、現場の通信環境です。高機能なシステムを導入しても、現場で安定した通信が確保できなければ価値が発揮されません。

山間部やトンネル内、大規模な建築物の内部など、携帯電波が不安定、または届かない現場は少なくありません。こうした場所では映像の途切れや遅延、通信の切断などが頻繁に発生し、円滑な遠隔臨場の実施が難しいことがあります。

通信環境の課題を解決するためには、システム選定時に通信の安定性を高める機能を持つ製品を検討することが重要です。例えば、通信環境に応じて映像の品質を調整できる機能は、不安定な通信環境下でも遠隔臨場を継続するために有効です。

セーフィーが提供するウェアラブルカメラでは、電波状況が悪い環境での利用を想定し、ビューアーアプリから映像品質を3段階で選択・調整できる機能を実装しています。通信状態が悪化した場合には、画質を下げることで映像や音声の切断を遅延を軽減することが可能です。

システムの操作性

システム導入の担当者が抱える懸念のひとつに、現場の作業員がシステムを使いこなせるかどうかという点があります。多機能であっても操作が複雑なシステムは、現場で敬遠され、結局使われなくなってしまう原因となります。

導入の失敗を避けるためには、機能の多さよりも、「電源オン・オフだけで録画ができる」「映像共有が簡単にできる」など、年齢やスキルを問わず誰でも直感的に使える、シンプルな操作性を重視することが重要です。

使いやすさはカタログのスペックだけでは判断しにくいため、無料トライアルやデモを積極的に活用し、現場で作業する作業員と事務所で映像を確認する管理者の両方に操作性を直接体験してもらうことがおすすめです。

セキュリティ面の安全性

遠隔臨場システムで扱う映像や音声は、工事に関する重要な情報を含むため、万全なセキュリティ対策はシステム選定における必須条件です。

特に公共工事においては、国土交通省が定めるガイドライン(※1)への準拠が求められます。通信内容の暗号化や二段階認証など、堅牢な認証機能を備えているかどうかも比較のポイントです。

また、意図せず第三者が映像に映り込んでしまうプライバシーの問題にも配慮が必要です。プライバシーやセキュリティの面で問題が発生すると企業の信頼損失にもなりかねないため、機器ごとの仕様を確認して選びましょう。

連携システムの互換性

遠隔臨場システムを選ぶ際は、パソコンやタブレットなどの端末だけでなく、すでに社内で利用している他の業務システムとの互換性を確認する必要があります。

建設現場では工程管理システム、CADソフト、BIMツール、文書管理システムなど、さまざまなシステムが利用されています。これらの既存のシステムや協力会社で利用しているシステムとの互換性がないと、データ共有ができず、かえって二重入力などの手間が増え、業務効率を低下させるリスクがあります。

適切な互換性を持つシステムを選ぶことで、現場データの自動取り込みや記録の一元管理が可能になり、大幅な効率化が期待できます。導入前に自社や協力会社で利用しているシステムを洗い出し、それと連携可能な遠隔臨場システムを選定しましょう。そのうえで、データのインポートやエクスポート機能をテストするなど、実際の業務フローを想定した連携が可能かを確認することが重要です。

業務内容から考える遠隔臨場システムの選定

遠隔臨場システムを選ぶ際は、基本的な比較ポイントを踏まえたうえで、自社の主な業務内容に合わせた判断が重要です。ここでは具体的な業務内容ごとに、どのような遠隔臨場システムが適しているかを解説します。

- 大規模建築工事の品質管理に適したシステム

- 点検・メンテナンス業務に適したシステム

- 若手の人材育成に適したシステム

自社の業務や要件と照らし合わせて、最適なシステムを選定しましょう。

大規模建築工事の品質管理に適したシステム

複数年にわたる大規模な建築工事では、多くの作業員が関わるため、コスト効率と運用のしやすさの両面から遠隔臨場システムを評価する必要があります。

大規模工事では多数の機器が必要となるため、導入・運用コストの総額が大きな選定ポイントになります。様々なデバイスの中から選ぶ際には、初期コストだけでなく、操作性や耐久性も重要な要素です。

単に機器1台あたりの価格だけでなく、ライセンス費用やサポート体制まで含めて総合的に判断することが重要です。

また、広大な現場全体の進捗管理には、固定カメラと作業員が所持するウェアラブルカメラを組み合わせ、それらを一元管理できるクラウドシステムが効果的です。複数の機器を統一したプラットフォームで管理できるかどうかは、大規模プロジェクトでは特に重要なポイントになります。

プロジェクトの総期間と利用人数を踏まえて、導入・運用・保守コストを総合的に計算し、長期的な費用対効果を検証することが大規模工事の適切な進行に必要です。

点検・メンテナンス業務に適したシステム

日常的に行われる施設の点検やメンテナンス業務には、安全性と操作性を重視したシステムが適しています。

点検作業は、橋梁の高所点検や狭い配管内部の検査、暗所での作業など、両手を使わなければならない危険な環境で行われることがあります。このような状況では、複雑な操作が必要なシステムは作業の妨げとなるだけでなく、重大な事故につながるリスクもあります。

こうした現場には、ヘルメットに装着してハンズフリーで利用できる堅牢なウェアラブルカメラが適しています。特にIP67等級の優れた防水・防塵性能や、落下時の耐衝撃性を備えたモデルは、厳しい環境でも安定して使用できるという利点があります。

また、遠隔地の管理者がパソコンからカメラのズームなどを操作できる機能も、詳細な点検作業には有効です。点検・メンテナンス業務においては、機能の多さよりも、作業員が本来の業務に集中できる操作性と安全性を重視したシステム選びが成功のカギといえます。

若手の人材育成に適したシステム

熟練技術者の減少が進む建設業界では、遠隔臨場システムを若手の育成や技術伝承ツールとして活用する価値が高まっています。そのためには、高品質な画像と双方向コミュニケーション機能を備えたシステムが最適です。

経験豊富な作業員の技術は、言葉だけで伝えることが難しいものです。鮮明な映像と明瞭な音声によるリアルタイムのコミュニケーションがあれば、熟練者が遠隔地から若手に対して具体的な指示や助言を行うことができます。そのため、高解像度カメラと安定した双方向通話機能を備えたシステムが効果的です。

また、指導の様子を録画してクラウドに保存できる機能があれば、繰り返し視聴できる貴重な教材として映像を活用できます。

積極的に技術継承を推進したい場合は、録画・通話・共有などの機能が直感的に操作できるシステムを選ぶことで、日常的なコミュニケーションと学習の機会を増やすことに役立ちます。

遠隔臨場システムの応用|施工管理への展開

これまで紹介した業務内容別の最適なシステム選定を踏まえ、次はその具体的な活用例として、遠隔臨場システムを施工管理に応用する方法を見ていきましょう。

遠隔臨場と遠隔施工管理は、どちらも建築現場のDXを推進する重要な取り組みですが、その目的や運用方法には違いがあります。業務拡大の観点から両者の違いを理解することが、システムの可能性を最大限に活かすカギとなります。

| 遠隔臨場 | 遠隔施工管理 | |

| 主体 | 発注者 | 施工管理業者 |

| 定義 | 発注者が現場に立ち会う代わりに遠隔で検査・確認を行う | 施工業者が現場のプロセスを遠隔地から管理・指示する |

| 特徴 | ・業務効率化が目的・ウェアラブルカメラやタブレットを活用 | ・作業員の安全監視や作業進捗管理ができる・IoTセンサーやAI解析等の技術を活用 |

遠隔臨場と遠隔施工管理それぞれのメリット

遠隔臨場の主なメリットは、発注者が現地に出向く必要がなくなることによる移動時間やコストの削減です。また、臨場の様子がデータとして記録されるため、実施後の確認もしやすくなります。これにより、特に検査や確認行為における効率化が実現します。

一方、遠隔施工管理という概念はより広範で、施工管理全般における遠隔技術の活用を指します。移動時間・コストの削減といった基本的なメリットに加え、複数の現場を同時に管理できる点が重要な特徴です。担当者がそれぞれの現場に出向く必要がなくなるため、限られた人材で複数の現場を遠隔で効率的に管理しつつ、必要に応じて現地に臨場するといった柔軟な管理体制を構築できます。

こちらの資料では、セーフィーで取り扱うウェアラブルカメラ「Safie Pocket(セーフィーポケット)シリーズ」などを活用した遠隔施工管理について具体的にご紹介しています。実現ステップ別のおすすめツールも資料内でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

次章では、多くの現場で採用されている遠隔臨場システムの具体例として、セーフィーが取り扱う「Safie Pocket シリーズ」をご紹介します。

オールインワン型の遠隔臨場システム「Safie Pocket シリーズ」の特徴

遠隔臨場システムは、必要な機能やコストなど、さまざまな要素を考慮して選ぶ必要があります。各社が提供するデバイスの中でも、セーフィーが提供するウェアラブルカメラ「Safie Pocket シリーズ」はオールインワンな遠隔臨場システムです。

多くの現場で選ばれている主な特徴としては、以下が挙げられます。

- 誰でも使いこなせるシンプル設計

- LTE回線内蔵で別途通信機器が不要

- 国土交通省が認めた「NETIS登録製品」で安心

- IP67の防水・防塵機能搭載

- バッテリー最大8時間駆動で1日仕事にも対応

それぞれ詳しく解説します。

誰でも使いこなせるシンプル設計

Safie Pocket シリーズは、多機能ながら直感的に操作できるシンプルな設計が特徴です。

小型なため作業服につけやすく、三脚への設置や手に持っての撮影も可能です。電源を入れて前面のカバーを降ろすだけで撮影を開始することができます。

撮影中に映像を共有でき、そのまま音声通話も可能なため、電子機器の操作に慣れていない作業員が使用する場合でも安心です。

LTE回線内蔵で別途通信機器が不要

遠隔臨場システムの運用は、デバイス本体だけでなく、通信環境の準備と管理も必要です。Safie Pocket シリーズは、LTE回線の通信SIMを本体に内蔵したオールインワンモデルであるため、通信環境を用意する手間とコストを大幅に削減します。

クラウドにアップロードされた映像はライブ映像として遠隔地から視聴可能であるため、発注者側は普段使っているパソコンやスマートフォンからの映像確認も容易です。

また、先述のローカルバックアップ機能により、通信がネットワークから切断された際はカメラの内部ストレージに映像を録画します。ネットワーク復旧後は、内部ストレージに録画された映像はクラウドに自動でアップロードされます。

国土交通省が認めた「NETIS登録製品」で安心

Safie Pocket シリーズは、国土交通省が優れた新技術の活用を促進するために運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録された製品です(登録番号:KT-220006-A)。

NETIS登録製品は国土交通省が定める一定の基準を満たした技術として認められているため、現場でも安心して導入できます。また、施工会社が発注者に対して遠隔臨場システムの導入を提案する際、システムの信頼性や有効性を客観的に示しやすくなり、大きな強みとなります。

IP67の防水・防塵機能搭載

Safie Pocket シリーズは、プロの道具として現場で確実に機能し続けるために、IP67の防水・防塵性能を備えています。IP67は粉塵の侵入が完全に防護されており、水面下1mに30分浸水させても耐えられる防水性能があることを証明する指標です。

この高い耐久性により、急な雨や水しぶきがかかる環境、粉塵の多い建設現場でも安心して使用できます。機器の耐久性はシステムの長期運用やトータルコストに直結するため、自社が厳しい環境で作業するケースが多いほど、IP67のような高い防水・防塵性能は重要な選定基準となります。

バッテリー最大8時間駆動で1日仕事にも対応

Safie Pocketシリーズは、4200mAhのバッテリーを搭載し、最大8時間の稼働が可能です(使用環境などにより変動します)。作業途中で充電したり、予備のバッテリーに交換したりする手間を減らし、1日の作業を通して安定的に運用できるのが特徴です。

特に充電設備が近くにない広大な造成地や長時間の現場点検作業では、このバッテリーの持続性が役立ちます。

| モデル | 画像 | 特長 | 防水防塵 |

|---|---|---|---|

| Safie Pocket2 |  | シンプルな機能構成のエントリーモデル | IP67 |

| Safie Pocket2 Plus |  | 遠隔業務に必要な機能をフルパッケージ | IP67 |

まとめ|成功する遠隔臨場システム導入のために

建設業界が直面する人手不足や働き方改革などの課題解決、国の制度変更への対応として、遠隔臨場システムの導入は今や業界の発展に不可欠な取り組みとなっています。

自社に合わない遠隔臨場システムを導入すると、人的コストと金銭的コストの両面で大きな損失になりかねません。操作性や通信環境、セキュリティ面などの選定ポイントをひとつずつ確認し、コストと比較して適したシステムを選択する必要があります。

扱いやすい操作性と機能、コスト面で多くの会社に導入されているSafie Pocketシリーズは、遠隔臨場システム導入で悩んでいる担当者の方々にとって有力な選択肢の1つです。

システム導入によって、現場への移動時間やコストの削減、人材育成や品質管理の業務改善を行い、会社に大きなメリットをもたらします。「自社で活用できるかわからない」と悩んでいる場合は、お問い合わせフォームからのご相談も可能です。

詳細な導入方法や企業の導入事例が知りたい方は、ぜひ以下の資料をご確認ください。

※1 遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案)(P7,10)

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。