万引きの年間認知件数が増加している。警察庁が発表する「令和6年の犯罪情勢(※1)」では、2024年は9万8,292件と、前年比5.5%増だった。全国万引犯罪防止機構理事の近江元氏によると、万引きによるロスは小売業全体で年間3,000億円〜4,000億円にのぼる。コンビニエンスストアなどの小売店にとって、万引きによるロスは経営状況に大きく影響する。このロスを防ぐため、店舗ではどういった対策や従業員教育をすればよいか。近年の小売業における万引きの傾向や、コンビニエンスストアでの万引き対策について、流通ジャーナリストの梅澤聡氏が近江氏に話を聞いた。

【後編】万引き発見後の対応と効果検証についての解説はこちら>>

この記事のポイント

- 小売業の万引きロス、年間3,000億円〜4,000億円の現状

- 「現状把握」と「従業員との情報共有」が対策の第一歩

- お客様への声かけやあいさつによる効果的な予防策

- 整理整頓された売り場での万引きされにくい環境づくり

- 万引きされやすい商品が見える位置への防犯カメラ設置

目次

対談者のご紹介

特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構(万防機構)理事

近江 元氏

北海道釧路市出身。東北大学卒。エイジスグループで長年店舗運営やリスク管理などを含むリテールサービスに従事。マーチャンダイジングサービス会社社長、エイジスリテイルサポート研究所株式会社社長を経て、現在日本万引防止システム協会の副会長、特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構理事として、万引き対策技術の普及活動を推進する。

流通ジャーナリスト

梅澤 聡氏

北海道札幌市出身。早稲田大学卒業後、西武百貨店に入社し、ロフト業態の立ち上げに参画する。1989年に商業界に入社、「販売革新」編集部、「月刊コンビニ」編集長、「飲食店経営」編集長、編集担当取締役を経て2015年よりフリーランスに。現在は流通ジャーナリストとして、小売業界の最新動向を発信する。著書に『コンビニチェーン進化史』(イースト・プレス、2020年)。

社会背景に伴い変化する万引きのトレンド

高齢者の万引きが増加、セルフレジでの不正も問題に

梅澤:日本の小売業における、近年の万引きの傾向について、どのように見ていますか?

近江:万引き検挙人数に占める高齢者(65歳以上)の割合が増加しています。2005年には万引き検挙人数のうち高齢者は20.4%程度でしたが、2022年の42%をピークに、40%前後で推移しています(※2)。人口全体に占める高齢者の割合が増加しているのも理由の一つですが、注視すべき動向だと感じています。

高齢者が万引きを行う動機のひとつには、社会的な孤立感によるものがあると思います。経済的な理由もありますが、例えば一日誰とも話さず過ごすなど、社会から疎外されたように感じても不思議ではありません。

梅澤:ここ十数年で店舗の形態が変化してきました。従来は店舗の棚から万引きすることが一般的でしたが、セルフレジを導入したお店では、「カゴ脱け」などの不正も行われるようになったのではないでしょうか。

近江:そうですね。セルフレジでの不正行為は間違いなく増えています。特にコンビニエンスストアの場合、有人レジの隣にセルフレジが置かれているケースがほとんどですが、店舗スタッフがセルフレジまで注視することは不可能ですよね。そうなると、万引きする者は「1つくらいスキャンしなくてもわからないだろう」と考えます。そこで一度成功してしまうとまた繰り返してしまいます。

ただ、難しいのは、万引きは現行犯逮捕が基本原則です。しかし、セルフレジの不正行為の場合、「スキャンしたつもりだった」と不正ではないと主張する可能性がある。現行犯逮捕は難しいですね。特に店舗従業員にそれを求めることはすべきではないでしょう。

小売業界を苦しめる年間3,000億円~4,000億円のロス

梅澤:小売店にとって、万引きによるロスは経営状況にも大きく影響するのではないでしょうか。

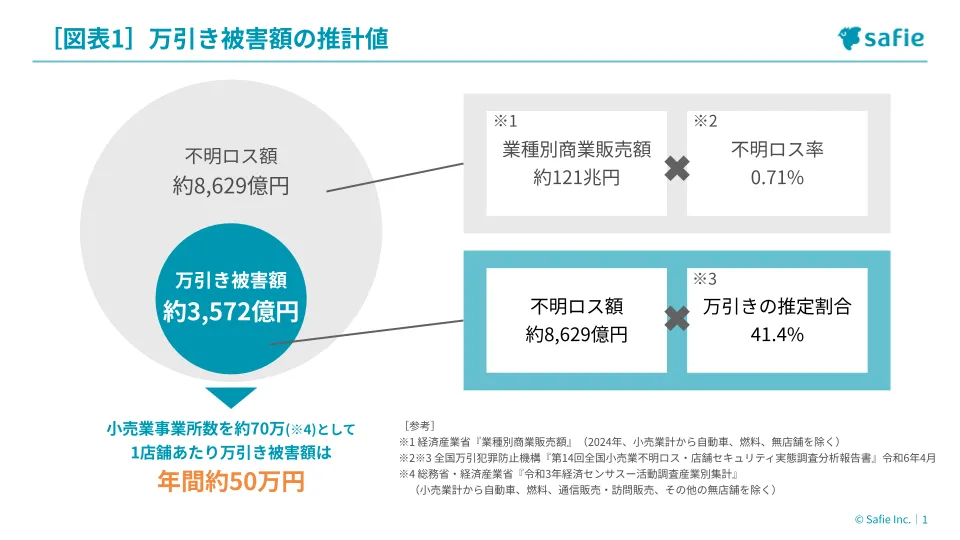

近江:私たち全国万引犯罪防止機構では、日本全体で年間3,000億円〜4,000億円の万引き被害額が出ていると推定しています。さらに小売業の店舗数を約70万店舗と推定してざっくり計算すると、1店舗あたり年間40万~50万円後半くらいの万引きロスが発生していると考えられます(図表1)。

梅澤:1,000店舗を超えるチェーンストアであれば、1店舗あたり年間50万円のロスでも、年間5億円になりますね。日本の小売業にとって経営的にも多大な影響を与えるほどの規模といってもいいかもしれません。

近江:実際に万引き犯を逮捕したり、警察に被害届が出されたりする件数は、毎年約10万件ほどですが(※1)、万引きに気づいても逃げられてしまったり、子どもや高齢者であれば警察に届けず、家族を呼んで注意で済ませてしまったりする例があります。

梅澤:なるほど。万引き行為があっても、表に出ないケースがあるのですね。実際に小売業の現場で取材活動をしていると、以前は万引きをした人を店員がその場で私人逮捕するケースが見られたように思いますが、近年では従業員の安全確保や誤認逮捕の可能性などから、そうした例が減ってきているように個人的には感じています。

近江:おっしゃる通りです。私たちも講習会で、従業員は無理に万引き犯を確保せず、万引きされた商品や個人の特徴などを記録するよう伝えています。こうした記録を積み上げることで、同じ人が犯行に及んでいる可能性が見えてくることもありますし、それをもって警察に相談したり、必要があれば保安員を置いたりするなど対策を講じることができます。

「現状把握」と「従業員への情報共有」が万引き対策の第一歩

不明ロスの実態を数値で把握する

梅澤:コンビニエンスストアのオーナーが初めて万引き対策に取り組む際、どういうステップを踏むべきでしょうか。

近江:まずは現状の被害確認ですね。廃棄や値下げによるロス以外に、ロスがどれくらいあるかを把握することが第一ステップです。でなければ、防犯カメラを付けたりツールを導入したりしても、本当に万引きによるロスが減ったかどうかがわかりません。

そもそも、本部はロスを負担してくれません。店側が自ら負担することになります。オーナーが万引き対策に乗り出さない限り、ロスを一定水準以下にすることはできないのです。

梅澤:棚卸しでは廃棄ロスは把握できても、万引きなどの不明ロスまではつかめないのでしょうか。

近江:本部でSKUを把握できているので、そこから廃棄や値下げのロスを引けば、不明ロスが見えてきます。ただ、店舗のオーナーがそのデータを把握して活用できているかというと、そこまでやり切れていないのが正直なところだと思います。

生々しい話ですが、不明ロスの中にはスタッフによる内部犯行の場合もあり得ます。たとえば、廃棄ロスの伝票を切ってしまえば、商品を持って帰ってもわからない。オーナーが万引き対策に対して無関心であれば、こうした不正をされても気づかれることはないのです。

だからこそ現状の被害を把握し、その情報を従業員に共有すること。「棚卸ししたらこの商品が不明になっていた」と共有することで、従業員にも関心を持ってもらうことが第一のステップです。

従業員と情報を共有し、防犯意識を高める

梅澤:万引き被害を最小化するための予防策として、そもそも万引きをさせないお店を作るための意識や情報を共有するのは1つの方法ですね。

近江:コンビニエンスストアの従業員さんには、単に店頭で接客・レジ打ちを行ったり、商品を補充するという「作業」をするだけでなく、お客様に対して関心を持つことも仕事の1つと認識してもらいたいですね。それは何も、万引きを疑うという視点でなくてもいい。関心を持つことで「この店の店員はお客さんのことをよく見ているな」と万引きの防止にもつながるのです。

全国万引犯罪防止機構が小売企業に対して行った万引き対策についてのアンケートによれば、多くの小売業が万引き対策として挙げているのが「声かけ」です。万引きで逮捕された者に聞いても、顔を見てあいさつをされるとやりづらいそうです。「怪しいな」と感じた人がいたら、それをオーナーと従業員とで情報を共有できているかも重要ですね。

お客様への声かけや防犯カメラで万引きされにくい売り場作りを

整理整頓された売り場は万引き防止にも効果的

梅澤:従業員がお客様に関心を持つことと、共有された情報に基づいてお客様に声がけをすることが万引きや不正を防止する基本的な取り組みなのですね。もう1つ、フェース管理(※)がきちんとできているお店は防犯につながりやすいように思います。

(※ 商品の表面・顔の部分を「フェース」と呼び、商品棚においてフェースの数や状態を管理・最適化することをフェース管理という)

近江:実証データがあるわけではありませんが、それは言えると思います。売り場が乱れていると、「この店の管理レベルは低そうだ」と思われる。その辺にダンボールが置きっぱなしになっているようなお店は、万引き犯の心理的ハードルを下げます。

梅澤:反対に、しっかりと管理された売り場は緊張感がありますね。

近江:フェース管理を徹底することで、従業員の意識も変わりますね。決められたことをきちんとやる、イコール、教育が行き届いていると言えます。内部不正も防げるでしょう。

梅澤:防犯対策の順位付けとして、従業員の教育や意識の持ち方の次にくるのが防犯カメラや防犯教育ツールの導入ではないかと思うのですが、近年ではデジタルツールの活用も広がってきています。

近江:デジタルツールは多種多様で、現場への向き不向きがあります。また、それを十分に使いこなせるかという問題もありますよね。例えば、不審動作を検知する技術などが出てきていますが、そうした技術を導入するにはコストがかかります。それ以前に、まず、従業員の教育を優先し、万引きされにくい売り場作りをしたほうがよいのではないかと考えています。

また、最近の傾向として、1人のオーナーが複数店舗を経営するケースが増えています。1オーナー1店舗であれば従業員教育にもしっかり手を掛けることができるのですが、複数店舗を管理するとなるとそうはいきません。不正行為をする者から見ると、そうしたお店の「ゆるみ」が「隙」につながります。

複数店舗展開はこうしたリスクがある一方で、複数店舗を経営しているからこそ、粗利の高い店、低い店、部門ごとに売上構成比などを比較できます。そうすると、「この店は他に比べてロスが多い」といった、数字の裏に潜む問題が見えてくるのです。

防犯カメラの効果的な設置方法

梅澤:今おっしゃったように、「人の目」で売り場を見るのはもちろんですが、最近では防犯カメラが進化して、コストも下がっています。防犯カメラを取り付けるうえで、どんなことに気をつけたらよいでしょうか。

近江:たとえば文具や化粧品、ベッドリネンなどを取り扱っている雑貨店では、多くの場合、万引き対象になりやすい文具や化粧品などの売り場に向けて防犯カメラを取り付けます。けれども、売り場を改装して文具などがあった位置にベッドリネンを陳列したにもかかわらず、防犯カメラの位置はそのままにしてしまっている店舗を見たことがあります。店内のどういった商品が万引き対象になりやすいかを気にして、防犯カメラの取り付け位置を考えるべきです。そのとき、取り外ししやすいカメラであれば簡単に移動ができて、使い勝手もよいですね。

梅澤:カメラをいくつぐらい、どこに取り付けるかが大切なのですね。従来の防犯カメラはディスクなどに画像を保存していたために、すぐに容量がいっぱいになってしまうといったことがありましたが、近年ではクラウド上に保存できるようになりました。そうした意味でもより使いやすくなっていますね。

コンビニ万引き対策チェックリスト

- 棚卸しで不明ロスを定量的に把握している

- 廃棄ロスと万引きによる不明ロスを区別している

- 万引き被害の情報を全従業員と共有している

- お客様への声かけ・あいさつを徹底している

- 売り場の整理整頓・フェース管理を行っている

- 万引きされやすい商品を把握している

- 防犯カメラを効果的な位置に設置している

※これらの基本対策を実施することで、万引きされにくい店舗環境の構築につながります。詳しい実施方法は本文をご参照ください。次回の【後編】では、万引き発見後の対応と効果検証について解説します。

- 【店舗共有用・保存版】万引き対策の要点まとめ&実践リスト

- 専門家による万引き対策の要点を、いつでも見返せるレポート形式でまとめています。

※1 出典: “令和6年の犯罪情勢”.警察庁.2025-02(参照 2025-7-10)

※2 出典: “刑法犯に関する統計資料”.警察庁.(参照 2025-7-10)

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。