建設業法は、建設業者の資質向上や建設工事請負契約の適正化を定める法律です。建設業における昨今の問題を解決するべく、2024年に内容の改正案が公布され、2025年にかけて3段階にわけて施行されます。この記事では改正の目的と背景、改正案の3つのポイントを解説します。改正の必要性や内容を押さえ、働きやすく生産性が高い建設業を実現しましょう。

※本記事は2025年5月14日時点の情報に基づき記載しています。最新の情報は官公庁の公式ホームページ等でご確認ください。

目次

2024年の建設業法改正とは

建設業法は、建設業者の資質向上や建設工事請負契約の適正化を定めた法律です。2024年6月14日に改正案が公布され、施行は同年の9月1日、2024年12月13日、公布から1年6ヶ月以内(今後期日を定める予定)の3段階に分かれて予定されています。(※1)

建設業法は1949年に制定されて以降、時代や環境の変化に合わせてたびたび改正が行われてきました。では、2024年の建設業改正にはどのような理由があるのでしょうか。ここではまず、2024年の改正の目的と背景を解説します。

建設業法改正の目的

2024年の建設業法改正の主な目的は、建設業の担い手の確保です。

建設業は他産業と比較し労働時間が長く賃金が低い傾向にあり、人材の確保が難しい業界の1つといわれてきました。そのため、このままの状態が続くと、建設業が先細る懸念があります。

そこで、現状を変えるべく実施されたのが、建設業法改正です。労働環境や処遇の改善により将来を担う人材の確保と育成を実現することで、持続可能な建設業を目指しています。

改正が求められる3つの背景

建設業法の改正が求められるようになった大きな要因は、労働条件や処遇の悪化です。労働条件や処遇が悪化する主な背景には、以下の3つが挙げられます。

- 厳しい労働環境

- 労働人口の減少

- 建設資材の高騰

ここでは、それぞれの背景を詳しく見ていきましょう。

厳しい労働環境

厳しい労働環境は、建設業に人材が集まらないもしくは人材が流出する大きな理由の1つです。国土交通省の調査(※2)では、建設業に若手の技能労働者が定着しない主な原因として、以下をあげています。

- 休みをとりづらい

- 危険な作業が多い

- 遠方での作業がある

- 仕事量によって賃金が変わるため生活が安定しない

上記のほか、労働に対する対価が少ない、キャリアパスを描けないと感じる方も多いようです。これらの理由から、建設業は人材の定着が難しい状況となっています。

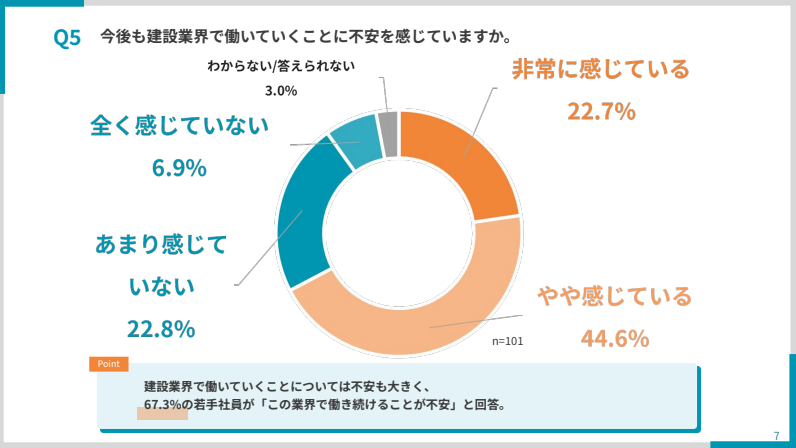

セーフィーが入社5年以内の建設企業に勤める20代社員101名を対象に実施した調査よると、67.3%が今後も建設業界で働いていくことに不安を感じています。

将来に向けて持続可能な建設業を実現するには、労働環境を整備しいかに働きやすい環境を作れるかが重要です。

労働人口の減少

労働人口の減少も、建設業法改正の背景として挙げられるでしょう。そもそも建設業に関わらず、日本全体で労働人口は減少しているといわれます。

総務省の「労働力調査」を基に集計された国土交通省の資料(※3)によると、建設業の就業者数は1997年の685万人をピークに減り続けており、2023年は479万人とピーク時に比べ約30%減少しています。

また、就業者の高齢化も進行しており、就業者数における年齢の割合は、2023年には55歳以上が約36%で29歳以下が約12%と、全産業に比べても高齢化の傾向が高くなっています。

建設業の品質をこれまで通りに保つには、少ない労働力からどれだけ人材を確保できるかが重要です。また、少ない人材で業務を完遂できる効率化も実現する必要があります。

建設資材の高騰

建設資材の高騰も、建設業法改正の背景です。建設資材の価格が上昇しても即座に建設価格に転嫁することは難しく、建設業の利益の圧迫を招いています。

建設物価調査会 総合研究所の推計「建設物価 建設資材物価指数®」(※4)によると、土木・建築をまとめた建設全体で2025年3月の建設資材物価指数は、2015年平均と比較して約40%上昇しています。

建築資材高騰による利益の減少は労務費削減につながる可能性があり、建設業の人材不足を招く要因にもなっています。

建設業法改正の3つのポイント

建設業が抱える課題や問題点の解決を目指し、2024年の建設業法改正ではどのような点が変更されたのでしょうか。ここでは、建設業法改正において押さえておきたい3つのポイントを解説します。

1.労働者の処遇改善

改正のポイントの1つ目は、労働者の処遇改善です。将来に向けて持続可能な建設業を目指すには、何よりも人材の確保と定着を実現しなければなりません。

そのためには、労働者の処遇の改善を図り、働きやすい労働環境を整える必要があります。ここでは、建設業法の改正により定められた、労働者の処遇に関する4つのポイントを見ていきましょう。

労働者の処遇確保の努力義務化

建設業法改正では、労働者の処遇改善のため、労働者の処遇確保の努力義務化が定められました。具体的には労働者の知識や技能、その他の能力を公正に評価し、適正な賃金が支払われるよう努めなければならないとされています。

この措置はあくまでも努力義務とされていますが、守らなかったとしても罰則を化されることはありません。ただし、適正な処遇が行われるよう国が建設業者の取組状況を調査・公表し、中央建設業審議会に報告すると定められています。(※5)

「労務費の基準」の作成および勧告

建設業法のもう1つの改正点は、中央建設業審議会による「労務費の基準」の作成および勧告です。加えて、著しく低い労務費などによる見積りの提出(受注者)や、見積り変更依頼 (注文者)が禁止されています。

これらに違反して契約した発注者には、国土交通大臣等が勧告および公表を実施すると定められました。また、建設業者が違反して契約した場合、注文者か受注者かを問わず、改正前の規定に則り指導・監督が行われます。(※5)

適正な材料費等の確保

建設業法の改正により、適正な材料費等の確保も定められました。変更の目的は、適正な材料費を確保できないことにより、労務費の圧迫や労働環境の悪化が起きることを防ぐためです。

そもそも建設業者には、材料費や施工に必要な経費の内訳を記載した「材料費等記載見積書」の作成が努力義務化されています。見積書に記載されるのは、材料費や労務費、直接経費などです。

建設業法の改正により、見積書の作成に関する以下の定めが新たに設けられました。

- 建設業者は通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ってはならない

- 注文者は見積りの交付後に、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る変更をしてはならない

交付された見積もりについて、著しく下回る金額に変更させた内容で契約を締結した発注者は、国土交通大臣または都道府県知事による勧告および公表の対象になるとされています。(※5)

受注者における原価割れ契約の禁止

受注者における原価割れ契約の禁止も、建設業法の改正のポイントです。この規定も適正な材料費の確保と同様に、労務費の圧迫や労働環境の悪化防止を目的としています。

なお、改正前の建築業法でも原価割れの契約は禁止されていました。改正前と改正後の違いは、対象者です。改正前は注文者のみが対象でしたが、改正後は受注者である建築業者にも、原価割れ契約の禁止が定められています。(※5)

規定に違反した発注者のみならず受注者も、国土交通大臣または都道府県知事による勧告や公表の対象になることは押さえておきましょう。

2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

改正のポイントの2つ目には、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止が挙げられます。建設業法の改正により、不当に低い材料費での契約や原価割れの契約が禁止されたことは、ここまで解説してきた通りです。

しかし、場合によっては契約後に資材が高騰し、建設費が足りなくなることもあるでしょう。費用の上乗せや変更の協議ができないと、労務費を削らざるを得ないといった状況が発生します。

このような事態の発生を防ぐために、建設業法の改正で以下が定められました。(※5)

- 受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化

- 請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化

- 資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設

これらが定められたことで、仮に契約締結後に資材が高騰した場合には、建設業法という法律上の根拠をもって発注者と価格交渉ができますので、労務費を削減しなければならないとうリスクを減らすことができるでしょう。

3.働き方改革と生産性向上

改正のポイントの3つ目は、働き方改革と生産性向上です。ここまで解説してきた通り、労働者の処遇や労働環境の改善は、建設業における人材確保につながります。そのため、全労働者のうち建設業に従事する方の割合増加は十分に期待できるでしょう。

しかし一方で、少子高齢化による日本全体の人材不足は、今後も継続が予想されます。そのため、持続可能な建設業を目指すには、すでに建設業で働く人材の流出防止や、業務の効率化による生産性向上も必要です。

ここでは、建設業の将来に向けた働き方改革と生産性向上について詳しく見ていきましょう。

工期ダンピング対策の強化

働き方改革を実現する施策の1つに、工期ダンピング対策の強化が挙げられます。工期ダンピングとは、建設工事のために通常必要とされる期間に対し、著しく短い工期で締結された契約です。

工期ダンピングは、休日出勤や早出残業による労働時間の増加につながります。そのため、適正な労働条件を保つには、工期ダンピングへの規制強化は欠かせません。

改正前の建設業法では、注文者からの工期ダンピングのみが禁止されていました。改正により、注文者だけでなく受注者からの工期ダンピングも禁止されています。(※5)

ICTの活用による生産性向上

2024年建設業法改正は3つのポイントの実現のために改正されました。そのうちの1つ「働き方改革と生産性の向上」のためには、ICTの活用が不可欠となります。ICTとはパソコンやスマートフォン、スマートスピーカーなど、さまざまなコンピュータを使った情報処理や通信技術をいいます。

建設業への活用が期待されるICTの例を、以下で確認しましょう。

- ドローンを活用した測量

- 3次元データを活用した図面や報告書作成

- カメラを活用した施工管理

- カメラによる遠隔臨場

ICTを活用することで、業務量の軽減や人的ミスの削減を目指せます。これにより、人材が不足する中でも、一定の品質を保った建設業の維持が可能になるでしょう。

2024年の建設業法改正のポイントを押さえ、働きやすく生産性が高い現場を目指そう

2024年の建設業法改正は、労働人口の減少や建設資材の高騰を背景に実施されました。改正のポイントは、労働者の処遇改善と資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上です。

建設業法の改正により、建設業における人材の確保と定着、生産性の向上が望まれます。ICTの導入などを積極的に進め、持続可能な建設業を目指しましょう。

セーフィーでは建設現場の業務効率化や担い手不足を解消するための技術伝承など、建設業の課題解決に役立つ現場カメラやウェアラブルカメラを提供しています。多くの大手ゼネコンでも導入され実績も豊富です。課題を抱えている方はぜひ気軽にお問い合わせください。

- 建設業界向けクラウドカメラ活用ガイド

- 建設業界におけるクラウドカメラの活用方法と導入事例をご紹介しています。

本記事の監修者

市ヶ谷東法律事務所 弁護士

南 陽輔(みなみ ようすけ)

大阪大学法学部、関西大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当したのち、2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立。

※1 出典:“建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について”.国土交通省.2025-1-7.(参照2025-4-30)

※2 出典:“技能労働者の位置づけについて”.国土交通省.2018-3-20(参照2025-4-30)

※3 出典:“建設業を巡る現状と課題(資料1)”.国土交通省.(参照2025-4-30)

※4 出典:“建設資材物価指数グラフ”.一般法人 建設物価調査会.2025.3.3(参照2025-4-30)

※5 出典:“改正建設業法について”.国土交通省.2014-12(参照2025-4-30)

※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」

※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶「カメラ画像の取り扱いについて」

※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。

※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。